1980тqҙд»ЈеҗҺжңҹеQҢдёҖдёӘз§ӢеӯЈпјҢйҳӣ_…үз…§иҝӣй—Ёж§ӣзҡ„еҚҲеҗҺпјҢжӯЈиҜ»еҲқдёӯзҡ„жҲ‘еQҢд»ҺеҒҡдёӯеӯҰиҖҒеёҲзҡ„е“Ҙе“ҘйӮЈйҮҢзҝ»еҮЮZёҖжң¬жқӮеҝ—жқҘиҜ…RҖӮжқӮеҝ—д№Ҹе–„еҸҜйҷҲпјҢдҪҶдёҖҪӢҮж–Үз« еӨҡтqҙд№ӢеҗҺд»ҚеңЁи®°еҝҶйҮҢйЈҳиҚЎеQҡеҶҷдёҖдёӘеңЁдёӯеӣҪз”ҹжҙ»зҡ„еӨ–еӣҪдқhеQҢдёҺж–Үз« дҪңиҖ…еңЁиЎ—дёҠзҡ„еҒ¶йҒҮгҖӮдЧoжҲ‘еҚ°иұЎж·ұеҲИқҡ„еҺҹеӣ еQҢдёҖжҳҜеңЁйӮЈдёӘеҮ д№Һи§ҶдёҖеҲҮвҖңеҸӢйӮҰвҖқдШ“вҖңж•ҢдәәвҖқзҡ„тqҙзәӘеQҢдәҶи§ЈеҲ°ҳqҷдҪҚеӨ–еӣҪдәәжҳҜдёӯеӣҪзҡ„вҖңжңӢеҸӢвҖқпјҢеңЁдёӯеӣҪз”ҹӢzЦMәҶеҫҲеӨҡтqЯ_јӣдәҢжҳҜеңЁдҪңиҖ…笔дёӢпјҢҳqҷдҪҚеӨ–еӣҪдәәеҘҪеғҸеҸҲҪHҒе…ҖеҸҲеҜӮеҜһпјҢеҸҲжңүдәӣеӣ°ҪHҳпјҢд»ӨдқhеҗҢжғ…гҖ?/span>

еҫҲеӨҡтqҙд»ҘеҗҺпјҢжҲ‘еңЁжҹҘйҳ…иө„ж–ҷж—УһјҢжүҚжё…жҷ°зЎ®е®ҡпјҢҳqҷзҜҮж–Үз« зҡ„еҗҚеӯ—жҳҜгҖҠзәӘеҝү|ё©еҫ·е…Ҳз”ҹгҖӢпјҢдҪңиҖ…жҳҜжқЁз»ӣе…Ҳз”ҹгҖӮеҸ‘иЎЁж–Үз« зҡ„жқӮеҝ—жҳҜгҖҠиҜӯж–ҮеӯҰд№ гҖӢгҖ?/span>

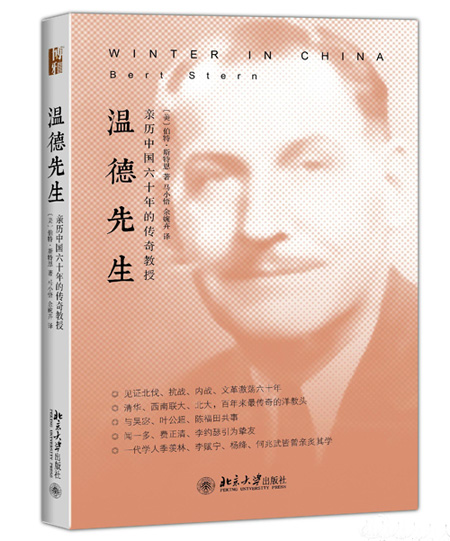

ж—үҷ—ҙиҪ¬зңјеҲоCәҶ2016тq?жңҲпјҢжҲ‘们жңүе№ёйӮҖиҜ·еҲ°еҮ дҪҚеҪ“е№ҙдёҺжё©еҫ·е…ұдәӢдәҺеҢ—еӨ§иӢЮpҜӯҫpИқҡ„е…Ҳз”ҹеQҢеқҗеҲоCёҖиөшPјҢдё“й—ЁиҒҠжё©еҫ—чҖӮйӮЈеӨ©еҸӮеҠ зҡ„жңүиғЎеЈ®йәҹгҖҒзҺӢйҖўй‘«гҖҒжқҺж•Ҳеҝ гҖҒзҺӢжҳҺзҸ гҖҒйҹ©ж•ҸдёӯҪ{үеҮ дҪҚиҖҒеёҲгҖӮеҸҰҳqҳжңүиҘҝе·қиҖҒеёҲгҖҒзҺ°еҢ—еӨ§иӢЮpҜӯҫpЦMё»д»»й«ҳеі°жһ«иҖҒеёҲеQҢд»ҘеҸҠжҲ‘зҡ„еҗҢдәӢгҖҒгҖҠжё©еҫ·е…Ҳз”ҹгҖӢзҡ„иҜ‘иҖ…马һ®Ҹж?zhЁЁn)ҹгҖӮи®©жҲ‘жңүжңәзјҳи§ҒеҲ°ҳqҷеҮ дҪҚеёҲй•ҝзҡ„еQҢжҳҜеҲҡеҲҡеҮәзүҲзҡ„гҖҠжё©еҫ·е…Ҳз”ҹгҖ?еҢ—дә¬еӨ§еӯҰеҮәзүҲҪC‘ЦҮәзү?гҖҖдёҖд№ҰгҖӮиҝҷдёҖеӨ©пјҢи·?987тqҙжё©еҫ·йҖқдё–еQҢе·Іҳq‘дёүеҚҒе№ҙгҖ?/span>

гҖҠжё©еҫ·е…Ҳз”ҹгҖӢзҡ„дҪңиҖ…дјҜзү№Вдh–ҜзүТҺ(guЁ©)Ғ©(Bert Stern)ж•ҷжҺҲеQҢжӣҫй•ҝжңҹд»АL•ҷдәҺзҫҺеӣҪжІғе·ҙд»ҖеӨ§еӯҰ(Wabash College)гҖӮд»–жң¬дқhд№ҹжҳҜдёҖдҪҚжһҒжңүйӯ…еҠӣзҡ„еӯҰиҖ…гҖ?984вҖ?985тqЯ_јҢд»–жӣҫеңЁеҢ—еӨ§и®ІеӯҰпјҢҳqҷжңҹй—ҙдёҺжё©еҜdзӣ”RҒҮтq¶жҲҗдёәеҝҳтqҙдәӨгҖӮжё©еҫ·вҖңи°ңдёҖиҲ¬зҡ„дәәз”ҹҫlҸеҺҶвҖқжҝҖиө·дәҶд»–зҡ„еҘҪеҘҮеҝғгҖӮеҗҺжқҘпјҢеҹЮZәҺд»–жң¬дәәеҜ№жё©еҜdзҡ„и®ҝи°ҲгҖҒеҜ№жё©еҜdеҸӢжңӢеҗҢдәӢзҡ„йҮҮи®СқҖҒжё©еҫдh—Ҙи®°гҖҒжё©еҫ·дёҺӢzӣе…ӢиҸІеӢ’еҹәйҮ‘дјҡзҡ„йҖҡдҝЎд»ҘеҸҠе…¶д»–дёҖдәӣж–Үд»УһјҢеҶҷеҮәдәҶгҖҠжё©еҫ·е…Ҳз”ҹгҖӢдёҖд№ҰгҖ?/span>

жӯӨд№ҰеҸҷиҝ°дәҶжё©еҫ·дёҖз”ҹпјҢһ®Өе…¶дҫ§йҮҚд»–еңЁдёӯеӣҪж•°еҚҒтqҙзҡ„з”ҹжҙ»иө·дјҸгҖӮ然иҖҢпјҢдёҺжҲ‘们жғҜеёёзҡ„дёЮZқhдҪңдј зҡ„ж–№ејҸдёҚеҗҢпјҢжң¬д№Ұдёӯе°‘жңүжәўҫҹҺпјҢжӣҙеӨҡжҳҜд»ҺдёҖдёӘдқhж–ҮеӯҰиҖ…зҡ„и§’еәҰеQҢжҺўеҜҹжё©еҫ·еңЁдёӯзҫҺж–ҮеҢ–й—ҙзҡ„вҖңз ҙј„ҺвҖқдёҺвҖңеөҢе…ҘвҖқпјҢеңЁж•ҙдҪ“дёҠеҠЁиҚЎжңӘзҹҘзҡ„еҶ…еӨ–еўғйҒҮдёӯеQҢи§ӮеҜҹдёҖдёӘзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗзҡ„жІӣ然жҖ§жғ…гҖҒеӣ°ҷеҝжҢЈжүҺгҖҒеӢүеҠӣиҖҢиЎҢдёҺеҮӢйӣ¶жёҗж¶ҲгҖ?/span>

ж–Ҝзү№жҒ©жғійҖҡиҝҮжё©еҜdдәҶи§ЈиҮӘе·ұзҹҘд№Ӣз”ҡе°‘зҡ„дёӯеӣҪеҺҶеҸІж–ҮеҢ–пјҢиҖҢжё©еҫшPјҢеңЁйҒҘҳqңеӣ°еұ…зҡ„д»–д№ЎйҒҮеҲ°ҳqҷдҪҚеҗҢиғһ(yЁӯu)еQҢжңүеӨӘеӨҡзҡ„еҝғеўғжғіиҰҒеҖҫиҜүгҖӮеҪјж—¶еҪјеңҺНјҢдёӯеӣҪеҜТҺ(guЁ©)–ҜзүТҺ(guЁ©)Ғ©жқҘиҜҙеQҢиҝҳжҳҜдёҖдёӘйҷҢз”ҹзҡ„вҖңд»–иҖ…вҖқпјҢжғҢҷҰҒдәҶи§ЈиҖҢдёҚзҹҘд»ҺдҪ•е…ҘжүӢпјӣж— з–‘еQҢжё©еҫпLҡ„еӯҳеңЁеQҢдШ“д»–жү“ејҖдәҶдёҖжүҮе№Ҫж·ұеҘҘеҰҷзҡ„й—ЁжүүгҖӮиҖҢеҜ№жё©еҜdжқҘиҜҙеQҢжӯӨж—УһјҢд»–зҡ„нw«еҝғе·Із»ҸҝUҜж·Җ(wЁ§n)дәҶеҺҡеҺҡдёҖеұӮвҖңдёӯеӣҪвҖқеҚ°з—•пјҡд»?923тqҙжҺҘеҸ—й—»дёҖеӨҡзҡ„йӮҖиҜдhқҘеҲоCёӯеӣҪпјҢе…¶еҗҺе…ӯеҚҒдҪҷе№ҙеQҢд»–еңЁдёӯеӣҪз»ҸеҺҶдәҶеҢ—дјҗгҖҒжҠ—жҲҳгҖҒеҶ…жҲҳгҖҒвҖңж–Үйқ©вҖқе’ҢвҖңж–Үйқ©вҖқд№ӢеҗҺзҡ„вҖңејҖж”дҸҖқпјӣдҪңдШ“дёҖдёӘеӨ§еӯҰиҖҒеёҲгҖҒдёҖдёӘеӯҰиҖ…пјҢе…ҲеҗҺиҫ—иқ{дәҺдёңеҚ—еӨ§еӯҰгҖҒжё…еҚҺеӨ§еӯҰгҖҒиҘҝеҚ—иҒ”еӨ§е’ҢеҢ—дә¬еӨ§еӯҰеQӣеӘ„е“ҚжүҖеҸҠпјҢжңүй—»дёҖеӨҡгҖҒеҗҙе®“гҖҒжӣ№јӣәгҖҒжқҺеҒҘеҗҫгҖҒй’ұй”ЮZ№ҰгҖҒиҷnиҗқи•ӨгҖҒзӣӣжҫ„е®ҒгҖҒжқҺиөӢе®ҒгҖҒзҺӢдҪҗиүҜгҖҒдҪ•е…ҶжӯҰгҖҒеӯЈҫҹЎжһ—гҖҒжқЁҫlӣзӯүеҸӢдқhгҖҒеӯҰз”ҹгҖӮиҝҷдәӣз»ҸеҺҶпјҢж— з–‘е·Із»ҸжҲ–жё©жғ…жҲ–ејәеҠӣең°йҮҚеЎ‘дәҶжё©еҜdзҡ„еҶ…еӨ–еӨ„еўғгҖ?/span>

еңЁгҖҠжё©еҫ·е…Ҳз”ҹгҖӢзҡ„вҖңеј•ӯaҖвҖқдёӯеQҢж–ҜзүТҺ(guЁ©)Ғ©еҶҷйҒ“еQ?/span>

жё©еҜdдёҖејҖе§Ӣе°ұеҗёеј•дәҶжҲ‘еQҢжҲ‘ж—ӢеҚіж„ҸиҜҶеҲҺНјҢжҲ‘иҰҒһ®ҪйҮҸеӨҡең°е’Ңд»–дәӨжөҒгҖӮжҲ‘зҡ„жғіжі•жңүдәӣиҮӘҝUҒгҖӮеҰӮжҲ‘жүҖиҜЯ_јҢжҲ‘еҜ№дёӯеӣҪеҺҶеҸІдёҖж— жүҖзҹҘпјҢжё©еҜdзҡ„з»ҸеҺҶи®©жҲ‘зңӢеҲоCёӯеӣҪзҡ„еүҚжҷҜеQҢд»–еңЁдёӯеӣҪеәҰҳqҮдәҶеҠЁиҚЎе–§еҡЈзҡ?0дё–зәӘгҖӮдёҚҳqҮжҲ‘д№ҹжңүдёҚйӮЈд№ҲиҮӘҝUҒзҡ„еҠЁжңәгҖӮжё©еҫ·йҷ·е…ҘдәҶеӣ°йЎҝеQҢз—…з—ӣе’Ңе‘ЁйҒӯзҺҜеўғи®©д»–ж— жңӣвҖҰвҖҰи®Ід»–зҡ„ж•…дәӢеQҢеҜ№жҲ‘жқҘиҜЯ_јҢжҳҜжҲ‘ҫlҷдәҲд»–жҹҗҝUҚи§Ји„Юqҡ„е”ҜдёҖж–ТҺ(guЁ©)і•гҖӮвҖҰвҖҰжҲ‘еQҢжўҰдёҖиҲ¬ең°йӘ‘зқҖеҚ•иһRеQҢжІҝзқҖжё…йЈҺжӢӮиҝҮзҡ„иҚ·иҠұжұ еQҢеҺ»еҗ‘ж ЎеӣӯиҘҝеҢ—и§’зҡ„е°ҸеұӢвҖҰвҖ?/span>

иҷҪ然вҖңеҜ№дёӯеӣҪеҺҶеҸІдёҖж— жүҖзҹҘвҖқпјҢдҪҶеҮәдәҺдёҖдёӘеӯҰиҖ…зҡ„ж–ҮеҢ–ж•Ҹж„ҹе’ҢеҺҶеҸІзәөж·ұж„ҹеQҢж–ҜзүТҺ(guЁ©)Ғ©еҫҲеҝ«һ®ұж„ҸиҜҶеҲ°дәҶжё©еҫпLҡ„зүТҺ(guЁ©)®Ҡд»·еҖы|јҡвҖңеҪ“жҲ‘жғіеҲоC»–еёёе№ҙе·ҘдҪңеңЁдШ“дёӯеӣҪй“”RҖ ж”ҝжІХd’ҢжҷшҷҜҶеүҚйҖ”зҡ„йӮЈдёӘдҪ“зі»зҡ„дёӯеҝғпјҢд»–зҡ„иҜқе°ұж јеӨ–жңүж„Ҹд№үгҖӮвҖқд»–д№ҹеӣ жӯӨе°Ҷд»–дёҺжё©еҜdзҡ„дәӨеҫҖж”„ЎҪ®еңЁдёҖдёӘжӣҙе®ҸеӨ§зҡ„ж—¶ҪIЮZёӯжқҘе“Ғе‘»Iјҡ

еңЁжҲ‘зңӢжқҘеQҢеңЁҳqҷдәӣжӢңи®ҝдёӯпјҢҪW¬дёҖҝUҚиҒ”ҫl“еЕһејҸжҳҜеQҡеёғж»ЎиҝҷдёӘе°ҸжҲүK—ҙзҡ„пјҢжһ„жҲҗдәҶдёҖйғЁеәһеӨ§зҡ„еҺҶеҸІеQҢжЁӘжү«ж—¶й—Я_јҢи·Ёи¶ҠеӨ§йҷҶеQҢз»Ҹз”ЮpҝңеӨ§еёҢжңӣе’Ңз ҙзўҺтqАLғізҡ„иҫ©иҜҒжі•еQҢе°Ҷдёңж–№е’ҢиҘҝж–ҡwғҪҳqҗйҖҒеҲ°жҲ‘们з«ҷз«Ӣзҡ„иҝҷдёҖж—¶еҲ»гҖӮжІҝзқҖҳqҷдәӣҫUҝпјҢдёҖдёӘжІүзқЎгҖҒиЎ°ејЮqҡ„дәәзү©еҪўиұЎеҜТҺ(guЁ©)Ҳ‘жқҘиҜҙе ӘжҜ”еҜ“иЁҖгҖ?/span>

еҹЮZәҺҳqҷз§Қе®ҸеӨ§и§ҶйҮҺеQҢеңЁж–Ҝзү№жҒ©з¬”дёӢпјҢжё©еҜdвҖңжҳҜеңЁдёӨҝUҚж–ҮеҢ–й—ҙејҖеұ•еҸҢеҗ‘йҳҗйҮҠвҖ”вҖ”дёҖҝUҚжҳҜд»–з”ҹдәҺж–ҜеҸҲеҚҠж–ӯз»қжқҘеҫҖзҡ„пјҢдёҖҝUҚжҳҜд»–иҜ•еӣ‘ЦңЁе…¶дёӯеЎ‘йҖ иҮӘжҲ‘гҖҒиҺ·еҫ—еҢ…е®№зҡ„вҖқгҖӮгҖҠжё©еҫ·е…Ҳз”ҹгҖӢдёҖд№Ұзҡ„еҶ…е®№һ®Юq”ұҳqҷдёӨж–ҡwқўҫl„жҲҗеQҡд№Ұзҡ„еүҚеҚҠйғЁеҲҶеҸҷҳqоC»–зҡ„зҫҺеӣҪеІҒжңҲпјҢд»ҘеҸҠд»–еҲ°иҫҫдёӯеӣҪеҗҺзҡ„дёҖҢDү|—¶й—ҙйҮҢеQҢдҫқ然дёҺҫҹҺеӣҪж–ҡwқўдҝқжҢҒзқҖзҡ„дәӨеҫҖеQҡд»–зҡ„з»ҸӢ№ҺжқҘжәҗпјҢд»–зҡ„е·ҘдҪңеҶ…е®№Ҫ{үпјӣдҪҶеңЁҳqҷдёӘҳqҮзЁӢдёӯпјҢд»–д№ҹӯ‘ҠжқҘӯ‘Ҡж·ұең°ж¶үе…ҘдёӯеӣҪзҺ°е®һпјҢд»ҘиҮідәҺеҲ°еҗҺеҚҠз”ҹпјҢд»–дёҺҫҹҺеӣҪж–ӯдәҶеҫҖжқҘпјҢеңЁиҝҷйҮҢз»ҸеҺҶи“vе…ёеһӢзҡ„дёӯеӣҪзҺ°д»ЈзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗејҸзҡ„е‘ҪҳqҗгҖӮжң¬д№ҰдёӯеQҢж–ҜзүТҺ(guЁ©)Ғ©еҜТҺ(guЁ©)ё©еҫпLҡ„е®Ўи§ҶеQҢе…¶е®һд№ҹжҳҜдҪңдёЮZёҖдёӘеұҖеӨ–дқhеҜҡwӮЈҢDөеҺҶеҸІзҡ„е®Ўи§ҶеQҢжүҖд»Ҙд»–жүҚжңүеҰӮжӯӨж„ҹиЁҖеQҡвҖңжҲ‘зҡ„иҝҷжң¬д№Ұжңүе…іиӢҰйҡҫеQҢжңүе…ідёҖдёӘиҘҝж–№зҡ„зҒөйӯӮеҰӮдҪ•иў«зЈЁзӮјжҲҗдёңж–№зҡ„йҡҗеҝҚпјҢдҪҶд№ҹжңүе…ітqёеӯҳеңЁд»–нw«дёҠзҡ„гҖҒйӮЈеҮ д№ҺеқҡжҢҒеҲ°жӯ»зҡ„дёҖҝUҚеҸӣйҖҶжҖ§зҡ„дҝЎдФ’гҖӮвҖ?/span>

然иҖҢпјҢжҚўдёҖдёӘи§’еәҰпјҢд№ҹи®ёдјҡжңүйқһеёёдёҚеҗҢзҡ„жҷҜи§Ӯе‘ҲзҺ°еҮәжқҘгҖ?/span>

ең?жңҲзҡ„йӮЈж¬ЎиҒҠеӨ©дёӯпјҢдј—дқhҫUпLә·иҜҙи“vжё©еҜdеҜ№дёӯеӣҪзҡ„иҙЎзҢ®гҖӮзҺӢйҖўй‘«иҖҒеёҲиҜЯ_јҢеңЁзҺ°д»Јд»ҘжқҘзҡ„дёӯеӣҪиӢЮpҜӯж•ҷиӮІеҸІдёҠеQҢжңүеӣӣдҪҚйҮҚиҰҒдәәзү©еQҢ他们жҳҜеQҡз‘һжҒ°е…№еQҢзҮ•еҚңйҖҠпјҢеҗҙе®“е’Ңжё©еҫ—чҖӮеүҚдёүдҪҚйғҪеңЁж°‘еӣҪеӯҰз•ҢеҪұе“Қж·ЮpҝңеQҢдҪҶеҸӘжңүжё©еҜdдёҖдәәз©ҝӯ‘ҠеҺҶеҸІзғҹдә‘пјҢжқҘеҲ°вҖңж–Үйқ©вҖқд№ӢеҗҺгҖӮжӯӨж—УһјҢдёӯеӣҪдёҺ欧ҫҹҺзҡ„дәӨжөҒйҖҡйҒ“жһҒе°‘еQҢеҚідҪҝжҳҜеңЁеҢ—еӨ§иӢұиҜӯзі»ҳqҷж ·дёҖдёӘдё“й—Ёеҹ№е…»иӢұиҜӯеӯҰеӯҗзҡ„ең°ж–№еQҢдқh们д№ҹжһҒе°‘жңүжңәдјҡи§ҒиҜҶеҲ°д»ҘиӢұиҜӯдШ“жҜҚиҜӯзҡ„вҖңжҙ»дәәвҖқпјҢиҖҢжё©еҫдhҳҜйҡ‘Цҫ—зҡ„гҖҒеҸҜиҙлҠҡ„дёҖдҪҚгҖӮиҝҷеҮ дҪҚиҖҒеёҲйғҪжҸҗиөшPјҢ他们еҪ“е№ҙйҒҮеҲ°д»Җд№ҲиӢұиҜӯж•ҷдёҺеӯҰзҡ„й—®йўҳпјҢйғҪиҰҒеҺ»иҜ·ж•ҷжё©еҫшPјӣйҷӨдәҶд»–пјҢеҶҚжІЎжңүеҲ«дәәеҸҜд»Ҙдҫқиө–гҖӮжңәҫ~ҳейyеҗҲзҡ„жҳҜпјҢҪW”иҖ…еңЁеҶҷиҝҷҪӢҮж–Үз« зҡ„ҳqҮзЁӢдёӯпјҢжңүе№ёи§ҒеҲ°дәҶгҖҠжё©еҫ·е…Ҳз”ҹгҖӢејҖҪӢҮеҚіжҸҗеҲ°зҡ„зҺӢжұқжқ°е…Ҳз”ҹгҖӮзҺӢе…Ҳз”ҹд№ҹйқһеёёзј…жҖҖжё©еҜdеҪ“е№ҙҫlҷд»–зҡ„еӯҰдёҡжҢҮеҜы|јҡвҖңд»–зҡ„иӢұиҜӯпјҢд»–зҡ„йӮЈеј еӨ–еӣҪдәәзҡ„и„ёпјҢжӢүиҝ‘дәҶжҲ‘дёҺеӨ–йқўдё–з•Ңзҡ„и·қзҰ»еQҢи®©жҲ‘иө°дәҶеҮәеҺ…RҖӮвҖқз”ҡиҮ»IјҢжё©еҜdжӣҫдәІиҮӘйҷӘзқҖд»–еҺ»еҫҖҫҹҺеӣҪеӨ§дӢЙйҰҶзҡ„Ҫ{ҫиҜҒҪH—еҸЈеQҢеҠһзҗҶз•ҷеӯҰзӯҫиҜҒгҖӮеӣһжғӣ_Ҫ“тqЯ_јҢжё©еҜdеҲқеҲ°дёӯеӣҪеQҢд»ҘиӢЮpҜӯиҜӯиЁҖдёҺж–ҮеӯҰж•ҷеӯҰдШ“иҒҢпјҢеҗҺжқҘеQҢд»–еңЁдёӯеӣҪзҡ„з”ҹж„УйҖҗжёҗж·ХdҠ дәҶжӣҙеҠ дё°еҜҢз№ҒеӨҚзҡ„ж–ҮеҢ–гҖҒеӯҰжңҜдёҺж”ҝжІ»еӣ еӯҗеQӣеҲ°жҷҡе№ҙеQҢжҜҚиҜӯеӨҚеҸҲжҲҗдёЮZ»–е”ҜдёҖзҡ„ж•…д№ЎдёҺе”ҜдёҖзҡ„иҒҢдёҡдҫқеҮӯгҖӮиҝҷеҪ“дёӯеQҢеӨҡһ®‘еҸҳтq»пјҢдҪҶжҖИқҡ„зңӢжқҘеQҢеңЁдёӯеӣҪеӯҰз•ҢеQҢдқh们жӣҙе…ПxіЁзҡ„жҳҜжё©еҜdзҡ„вҖңз»ҷеҮәвҖқгҖӮиҮідәҺд»–жң¬дқhзҡ„еҶ…еҝғдё–з•ҢпјҢеҲҷдёҖзӣҙжҳҜдёҖзүҮе°‘иў«жҺўи§Ҷзҡ„дё–з•ҢеQҢзӣҙеҲоCјҜзү№Вдh–ҜзүТҺ(guЁ©)Ғ©еҶҷеҮәҳqҷжң¬гҖҠжё©еҫ·е…Ҳз”ҹгҖӢгҖ?/span>

жӯӨд№ҰеҮәзүҲеҗҺпјҢжӣҫжңүдәәжҸҗй—®пјҡжё©еҜdе…Ҳз”ҹеҜ№дёӯеӣҪеӘ„е“Қиҝҷд№ҲеӨ§еQҢеҸҜжғңжң¬д№ҰдёҚжҳҜз”ұдёҖдёӘдёӯеӣҪдқhд»ҺдёӯеӣҪдқhзҡ„и§’еәҰеҺ»еҶҷпјҢеҰӮжҳҜеQҢд№ҹи®ёиғҪеҶҷеҮәдёҖдёӘдёӯеӣҪдқhжӣҙж„ҹе…ҙи¶Јзҡ„гҖҒжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жё©еҫ·е…Ҳз”ҹпјҹжӯӨй—®еҲқзңӢдјйg№ҺеҗҲзҗҶеQҢ然иҖҢз»ҶжғПxқҘеQҢз”ұдёҖдёӘзҫҺеӣҪдқhжқҘеҶҷҳqҷж ·дёҖдҪҚжё©еҫшPјҢеҸҲдҪ•һ®қдёҚжҳҜе№ёдәӢпјҹ!жҜ•з«ҹеQҢжё©еҫ·дёҖз”ҹеӨ„еңЁдёңиҘҝж–№ж–ҮеҢ–зҡ„зјқйҡҷй—ҙеQҢеҜ№д»–дё°еҜҢжӣІжҠҳзҡ„ҫ_„ЎҘһз”ҹж„Узҡ„жҸҸж‘№пјҢиҰҒжҜ”иҜ„дј°д»–еҜ№дёӯеӣҪдәәжңүеӨҡеӨ§иҙЎзҢ®еQҢжӣҙе…·дӯh(huЁўn)еҖ№{ҖӮзӣёдҝЎиҜ»иҖ…жӣҙж„ҝж„ҸиҜХdҲ°зҡ„пјҢжҳҜдёҖдёӘдқhдёҖеңәеӨҚжқӮйҡҗ涩зҡ„ҫ_„ЎҘһеҺҶйҷ©еQҢиҖҢйқһдёҖҢDөйўӮжӯҢгҖ?/span>

еҶҷиҝҷҪӢҮж–Үз« зҡ„ҳqҮзЁӢдёӯпјҢжғҠй—»жқЁз»ӣе…Ҳз”ҹјӣЦMё–гҖӮзү№ж„ҸеҶҚӢЖЎзҝ»еҮә笔иҖ…жӣҫең?980тqҙд»ЈеҗҺжңҹиҜХdҲ°зҡ„жқЁҫlӣе…Ҳз”ҹзҡ„гҖҠзәӘеҝү|ё©еҫ·е…Ҳз”ҹгҖӢпјҢтq¶е°ҶиҮӘе·ұеҚ°иұЎж·ұеҲ»зҡ„иҝҷҢDү|–Үеӯ—ж‘ҳжҠ„еҰӮдёӢпјҡ

иҪ¬зңјеҚҒе№ҙҳqҮеҺ»гҖӮдёҖд№?jiЁҰ)е…ӯе…ӯе№ҙжҷҡжҳҘеQҢжҲ‘еңЁзҺӢеәңдә•еӨ§иЎ—д№оCёңиҘҝпјҢжӯЈиҝҮиЎ—пјҢеҝҪеңЁй©¬иө\жӯЈдёӯј„°еҲ°жү¶жқ–д»ҺеҜ№йқўиЎҢжқҘзҡ„жё©еҜdе…Ҳз”ҹгҖӮд»–и§ҒдәҶжҲ‘е–ңеҮәж„ҸеӨ–пјҢеӣһинnйҷӘжҲ‘ҳqҮиЎ—еQҢе…іеҲҮең°иҜўй—®ҝUҚз§ҚзҗҗдәӢгҖӮжҲ‘们еӨ«еҰҮзҡ„ҳq‘еҶөд»–еҘҪеғҸйғҪзҹҘйҒ“гҖӮд»–жҺҘзқҖи®Ід»–жҖҺж ·еңЁе…¬е…ұжұҪиҪҰдёҠзҢӣжҺүдёҖи·ӨпјҢиҶқзӣ–йӘЁзІүј„ҺпјҢд»ҺжӯӨеҸӘиғҪеңЁег^ең°иЎҢиөҺНјҢдёҠдёҚеҫ—жҘјжўҜдәҶгҖӮеҪ“ж—УһјҢжҲ‘е’ҢдёҖдёӘй«ҳеӨ§зҡ„ӢzӢдқhеңЁеӨ§иЎ—дёҠиҜҙеӨ–еӣҪиҜӯеQҢиҮӘи§үжғ№зң№{ҖӮд»–еҚҙж»ЎдёҚзҗҶдјҡпјҢжңүиҜҙжңү笑еQҢж—ҒиӢҘж— дәәгҖӮжҲ‘е’Ңд»–е‘ҠеҲ«еQҢд»–ҳqҳдҫқдҫқдёҚиҲҚпјҢд»”з»Ҷй—®дәҶжҲ‘зҡ„ж–оCҪҸеқҖеQҢи®°еңЁе°Ҹжң¬еӯҗдёҠгҖӮжҲ‘жҠҠд»–йҖҒиҝҮиЎ—пјҢжҖҘеҝҷиҪ¬инnиө°ејҖгҖ?/span>

вҖ”вҖ”и°}д»ҘжӯӨж–ҮзәӘеҝү|қЁҫlӣе…Ҳз”ҹпјҢтq¶зј…жҖҖжё©еҜdе…Ҳз”ҹгҖ?/span>