ίερϋ┐ΟόΟξόΨ░ϊ╕φίδ╜ί╗║ίδ╜ϊ╕ΔίΞΒίΣρί╣┤ϊ╣ΜώβΖίQΝόΙΣόΦ╢ϋΩΠίΙΌC╕ΑόευίΖφίΞΒί╣┤ίΚΞύγΕήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗όΛξήΑΜΎ╝Ι1959≥q┤ύυυ2όεθΎ╝ΚίΤΝϊ╕ΑόευήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗ίΙΛήΑΜΎ╝Ι1960≥q┤ύυυϊ╕ΑόεθΎ╝ΚήΑΓϊ╗Φ╛lΗώαΖϋψ╗Ύ╝ΝόΙΣϊ╗┐ϊ╜?jρσng)ύσ┐αqΘόΩ╢ίΖΚώγπώΒΥΎ╝ΝίδηίΙ░1959≥q┤ύγΕό╕ΖίΞΟίδφήΑ?959≥q▀_╝ΝόΨΌC╕φίδ╜ίΙγίΙγύ╗ΠαqΘίΙζί╗║ύγΕ╜Wυϊ╕Αϊ╕ςίΞΒ≥q▀_╝Νό╕ΖίΞΟϊ╣θίΔΠϊ╕Αϊ╕?8ί▓ΒύγΕίμχί╣┤ϊ║║Ύ╝Νϊ╕ΟίΖ▒ίΤΝίδ╜ϊ╕Αϋ╡ΎL╗ΠίΟΗϊ║ΗϋΕ▐pΔΟόΞλώςρύγΕίΞΒ≥q┤ίΟΗ╛lΔήΑΓϊ╗ΟαqβίΘιόευύΦ╗όΛξώΘΝίQΝόΙΣϊ╗υίΠψϊ╗ξόΕθίΠΩίΙ░ό╕ΖίΞΟίδφύγΕύΦθίΣ╜ώθ╡ί╛ΜώγΠύζΑόΨΌC╕φίδ╜ύυυϊ╕Αϊ╕ςίΞΒ≥q┤ύγΕϋΕΚίΛρϊ╕Αϋ╡ψΓΥvϊ╝ΠΎ╝ΝόΕθίΠΩίΙ░ώΓμϊ╕ςέΑεύΒτ╛Uλί╣┤ϊ╗μέΑζϋαςϋ╜░ύΔΙύΔΙύγΕό░ΦόΒψήΑΓί░νίΖ╢όαψώΑγϋ┐ΘήΑΛό╕ΖίΞΟίΞΒ≥q┤ήΑΜϋ┐β╜ΜΘϊ╕╗ώλαόΨΘύτιΎ╝ΝόΙΣϊ╗υίΠψϊ╗ξό╕ΖόξγίεΌC║Ηϋπμό╕ΖίΞΟίερώΓμίΞΒ≥q┤ώΩ┤ύγΕώΘΞϋοΒίΠαίΝΨΎ╝γ

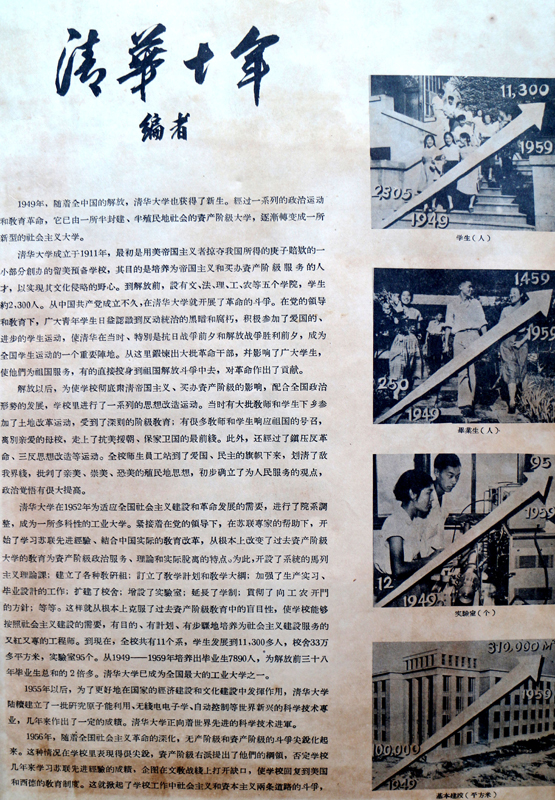

ό╕ΖίΞΟίνπίφοίε?952≥q┤ϊ╪ΥώΑΓί║ΦίΖρίδ╜╜C╛ϊ╝γϊ╕╓M╣Κί╗°βχ╛ίΤΝώζσίΣ╜ίΠΣί▒ΧύγΕώεΑϋοΒΎ╝ΝαqδϋκΝϊ║Ηώβλ╛p╗ϋ░ΔόΧ▀_╝ΝόΙΡϊ╪Υϊ║Ηϊ╕ΑόΚΑίνγύπΣόΑπύγΕί╖ξϊ╕γίνπίφοήΑΓύ┤πόΟξύζΑίερίΖγύγΕώλΗίψώg╕ΜίQΝίερϋΜΠϋΒΦϊ╕Υίχ╢ύγΕί╕χίΛσϊ╕ΜίQΝί╝ΑίπΜϊ║Ηίφοϊ╣ιϋΜΠϋΒΦίΖΙϋ┐δ╛lΠώςΝίQΝύ╗ΥίΡΙϊ╕φίδ╜ίχηώβΖύγΕόΧβϋΓ▓όΦγwζσίQΝϊ╗Οόι╥Ο(guρσ)ευϊ╕ΛόΦ╣ίΠαϊ║ΗαqΘίΟ╗ϋ╡Εϊ±Φώα╢ύ±ΦίνπίφοόΧβϋΓ▓ϊ╕°β╡Εϊ║πώα╢╛UπόΦ┐ό▓└LεΞίΛκήΑΒύΡΗϋχ║ίΤΝίχηώβΖϋΕ▐qο╗ύγΕύΚ╣ύΓΠVΑΓϊ╪ΥόφνΎ╝Νί╝Αϋχ╛ϊ║Η╛p╚ζ╗θύγΕώσυίΙΩϊ╕╗ϊ╣ΚύΡΗϋχ°βψ╛ίQδί╛ΠύτΜϊ║ΗίΡΕύπΞόΧβύιΦ╛lΕΎ╝δϋχλύτΜϊ║ΗόΧβύιΦϋχκίΙΤίΤΝόΧβίφοίνπύ║▓ίQΝίΛιί╝▐Z║ΗύΦθϊ±Φίχηϊ╣ιήΑΒόψΧϊ╕γϋχ╛ϋχκύγΕί╖ξϊ╜είQδόΚσί╗▐Z║ΗόικϋΙΞίQΝίληϋχ╛ϊ║ΗίχηώςΝίχνΎ╝δί╗ΚβΧ┐ϊ║ΗίφοίΙ╙η╝δϋ┤ψί╜╗ϊ║ΗίΡΣί╖ξίΗεί╝ΑώΩρύγΕόΨγwΤΙίQδύφΚ╜{ΚήΑΓϋ┐βόι╖ί░▒ϊ╗Οόι╣όευϊ╕ΛίΖΜόεΞϊ║Ηϋ┐ΘίΟ╗ϋ╡Εϊ║πώα╢╛UπόΧβϋΓ▓ϊ╕φύγΕύδ▓ύδχόΑπΎ╝Νϊ╜┐ίφοόικϋΔ╜ίνθόΝΚύΖπύν╛ϊ╝γϊ╕╗ϊ╣Κί╛ΠϋχΕκγΕώεΑϋοΒΎ╝ΝόεΚύδχύγΕήΑΒόεΚϋχκίΙΤήΑΒόεΚόφξώςνίε░ίθ╣ίΖ╓M╪Υ╜C╛ϊ╝γϊ╕╓M╣Κί╗°βχ╛όεΞίΛκύγΕίΠΙ╛UλίΠΙϊ╕ΥύγΕί╖ξύρΜί╕ΙήΑΓϊ╜ΗύΟ░ίερίQΝίΖρόικίΖ▒όε?1ϊ╕ςύ│╗ίQΝίφούΦθίΠΣί▒ΧίΙ░11,300ίνγϊζhίQΝόικϋΙ?3ϊ╕Θίνγ≥q╧xΨ╣╛c╗I╝ΝίχηώςΝίχ?5ϊ╕ςήΑΓϊ╗Ο1949έΑΦέΑ?959≥q┤ίθ╣ίΖ╒dΘ║όψΧϊ╕γύΦ?890ϊ║║Ύ╝Νϊ╕°βπμόΦΣ╓ΚΞόψΧϊ╕γύΦθόΑ╒dΡΙύγ?ίΑΞίνγήΑΓό╕ΖίΞΟίνπίφοί╖▓όΙΡϊ╪ΥίΖρίδ╜όεΑίνπύγΕί╖ξϊ╕γίνπίφοϊ╣Μϊ╕ΑήΑ?/span>έΣ?/span>

όι╥Ο(guρσ)Ξχό╕ΖίΞΟόικίΠ▓ϋχ░ϋζ▓ίQ?925≥q┤ό╕ΖίΞΟίφοόικί╝ΑίπΜί╛ΠύτΜίνπίφοώΔρίQ?926≥q┤ίνπίφοώΔρόΙΡύτΜί╖ξύρΜ╛p╗Ύ╝ΝίΡτέΑείεθόερήΑΒόε║όλ░ήΑΒύΦ╡(shρ┤)όε║έΑζϊ╕Κ┐UΣΎ╝Νϊ╣ΜίΡΟόΩιϋχ║όΑΟόι╖όδ┤όΦ╣╛p╒dΡΞίQΝέΑείεθόερί╖ξ╜EΜέΑζίφο┐UΣϋΓΘίπΜϊ║ΟόφνίΙβόΙΡϊ╪Υϊ╕ΞίΠαύγΕίΟΗίΠΝ╙ΑΓίερ1928≥q┤ό╕ΖίΞΟίνπίφοόφμί╝ΠόΙΡύτΜϊ╣ΜίΡΟΎ╝ΝίΠΙϊ║Ο1932≥q┤ϋχ╛ύτΜέΑεί╖ξίφοώβλέΑζΎ╝ΝίΡτόεΚέΑείεθόερί╖ξ╜EΜίφο╛pΖRΑΒόε║όλ░ί╖ξ╜EΜίφο╛pΖRΑΒύΦ╡(shρ┤)όε║ί╖ξ╜EΜίφο╛pιZΑζϊ╕Κϊ╕ςύ│╗έΣ?/sup>ίQΝίεθόερίφο┐UΣϊ╗Οόφνίερό╕ΖίΞΟί╖ξύπΣϊ╕φύγΕώςρί╣▓ίεΌC╜ΞόΩιίΠψόΤ╝ίΛρήΑΓίερ1952≥q┤ύγΕέΑεώβλ╛p╗ϋ░ΔόΧ┤ϊ╕φέΑζΎ╝Νό╕ΖίΞΟίΠςίΚσϊ╕ΜίΟθόζξέΑεί╖ξίφοώβλέΑζύγΕόη╢όηΕίQΝϊ┐ζύΧβϊ║ΗίΖτϊ╕ς╛p╗Ύ╝ΝίΖ╢ϊ╕φέΑείεθόερί╖ξ╜EΜύ│╗έΑζόΟΤίερύυυϊ║ΝήΑΓϊ╣ΜίΡΟίΠΙ╛lΠϋ┐Θϊ╕Αϊ║δίΠαίΛρΎ╝ΝίληίΛιϊ║ΗέΑεί╖ξ╜EΜύΚσύΡΗήΑΒϋΘςίΛρίΝΨήΑΒί╖ξ╜EΜίΝΨίφοέΑζύφΚ╛p╚ζπΣίQΝίΙ░1959≥q┤όΩ╢ϊ╣θίΠςόεΚίΞΒϊ╕Αϊ╕ςύ│╗ήΑΓέΑείεθόερύ│╗έΑζόαψό╕ΖίΞΟίΟΗίΠ▓όεΑόΓ(zhρρn)ιϊ╣ΖύγΕύ│╗┐UΣϊ╣Μϊ╕ΑίQΝίχηϋΘδ_ΡΞί╜ΤήΑ?/span>

ϊ╕ΑήΑΒίεθόερύ│╗ύγΕύπΣύιΦέΑείνπϋ╖Δϋ┐δέΑζέΑΦέΑ?00ίΠΎL▓αίεθό░┤ό│?/span>

1959≥q┤ίνΕϊ║Οό╕ΖίΞΟέΑεύ║ψί╖ξύπΣέΑζόΩ╢ϊ╗μύγΕόεΑίΙζώα╢ΝD╡Ύ╝Νϋλτίχγϊ╜Ξϊ║ΟέΑεί╖ξϊ╕γίνπίφοέΑζόΑπϋ┤ρύγΕό╕ΖίΞΟίοΓϊ╜ΧίζγόΝΒίΖγύγΕώλΗίψ√|╝Νίζγίχγϋ┤ψί╜╗ίΖγύγΕόΧβϋΓ▓όΨγwΤΙίQΝόΙΡϊ╕║ί╜Υ≥q┤ό╕ΖίΞΟϋοΒϋπμίΗ│ύγΕώοΨϋοΒώΩχώλαήΑΓί╜ΥόΩ╢ίΡΕϊ╕ςύ│╗ώΔ╜ίερόι╥Ο(guρσ)ΞχϋΘςί╖▒ύγΕίφο┐UΣί▒ηόΑπόΟλίψ╗ϋπμίΗ│ώΩχώλαύγΕ╜{ΦόκΙήΑΓίερήΑΛύπΣίφούιΦ╜I╢ύγΕϋ╖Δϋ┐δήΑΜύγΕόΨΘύτιϊ╕φΎ╝ΝίΠψϊ╗ξίΠΣύΟ░ίεθόερί╖ξύρΜ╛p╒d╜ΥόΩ╢όΚΑίΒγύγΕί╖ξϊ╜εϊ╗ξίΠΛίΠΨί╛ΩύγΕϊ╕╗ϋοΒόΙΡόηεήΑΓόΨΘϊ╕φϋψ┤ίQ?/span>

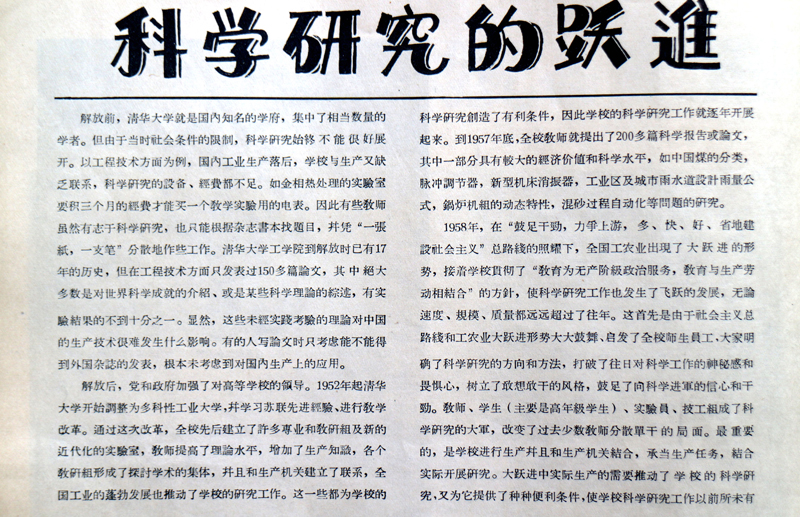

1958≥q▀_╝ΝίερέΑεώ╝ΥφΣδ_╣▓ίΛ╘Ν╝ΝίΛδϊ║Κϊ╕Λό╕╕ίQΝίνγήΑΒί┐τήΑΒίξ╜ήΑΒύεΒίε░ί╛ΠϋχΕκν╛ϊ╝γϊ╕╗ϊ╣ΚέΑζόΑ╗ϋ╡\╛U┐ύγΕύΖπϋΑΑϊ╕ΜΎ╝ΝίΖρίδ╜ί╖ξίΗεϊ╕γίΘ║ύΟΌC║Ηίνπϋ╖ΔαqδύγΕί╜λίΛ┐ίQΝόΟξύζΑίφοόικϋ┤ψί╜╗ϊ║ΗέΑεόΧβϋΓ▓ϊ╪ΥόΩιϊ±Φώα╢ύ±ΦόΦ┐ό▓╗όεΞίΛκίQΝόΧβϋΓ▓ϊ╕ΟύΦθϊ±ΦίΛδ_Λρύδ╕ύ╗ΥίΡΙέΑζύγΕόΨγwΤΙίQΝϊΜ╔┐UΣίφούιΦύσ╢ί╖ξϊ╜εϊ╣θίΠΣύΦθϊ║Ηώμηϋ╖ΔύγΕίΠΣί▒ΧΎ╝ΝόΩιϋχ║ώΑθί║οήΑΒϋπΕόρκήΑΒϋ┤ρώΘΠώΔ╜αqεϋ┐εφΣΖϋ┐Θϊ║Ηί╛Α≥q┤ήΑΓέΑοέΑοϋ┐βϊ╕Α≥q┤ίΖρόικίχΝόΙΡϊ║Η902βί╣ύπΣίφούιΦ╜I╢ίΤΝόΨΌC±ΦίΥΒϋψΧίΙ╢ί╖ξϊ╜εΎ╝Ν╛~ΨίΗβϊ║ΗύπΣίφοϋχ║όΨΘήΑΒόΛΑόεψϋ╡ΕόΨβίΤΝόΧβίφοίΠΓϋΑΔϊ╣ο207┐UΞήΑΓέΑοέΑοίοΓύΦ?shρ┤)ίφΡόρκόΜθϋχκύχΩόε║Ύ╝ΝύΦ╡(shρ┤)ίφΡόΕθί║ΦίΛιώΑθίβρίQΝίΞΛί▓δϊ╜Υ╝ΜΖΎ╝ΝϋΒγίδδό░θϊ╣βύΔψΎ╝ΝώταόιΘίΠΎL▓αίεθό░┤ό│ξέΑοέΑούγΕύιΦύσ╢ϋψΧίΙ╢ίQΝέΑοέΑοϊ╗ξίΠΛϋ┐Θό░┤ίεθίζζήΑΒίνσύΕΚβΥ║ύδΨήΑΒώοΨώΔ╜ώΘΞύΓ╣ί╛Π╜{Σί╖ξ╜EΜύφΚύγΕύιΦ╜I╢ίΠΛϋχ╛ϋχκίQΝϋ┐βϊ║δώκ╣ύδχώΔ╜ίΖϊhεΚώΘΞϋοΒύγΕίδ╜ό░Σύ╗ΠΜ╣ΟόΕΠϊ╣ΚίΤΝ┐UΣίφοϊ╗╖ίΑ╣{Α?/span>

ίε?958≥q┤ύγΕίθ║ύκΑϊ╕ΛΎ╝Ν1959≥q┤ύγΕ┐UΣίφούιΦύσ╢ί╖ξϊ╜εαqδϋκΝί╛Ωόδ┤όεΚϋχκίΙΤήΑΒόεΚόφξώςνήΑΒόδ┤ίΛιύ│╗╛lθίΤΝό╖▒ίΖξήΑΓίδιόφνΎ╝ΝϋπΕόρκόΚσίνπϊ║ΗήΑΒό░┤≥q╧xΠΡώταϊ║ΗήΑΓϊ╛Μίο?958≥q┤ίΙζόφξϋψΧώςΝόΙΡίΛθύγΕϊ╕ΑίΠ░ύΦ╡(shρ┤)ίφΡϋχκ╜ΟΩόε║╜EΜί║ΠόΟπίΙ╢ώΥμί║ΛίQΝϊ╗Λ≥q┤ϋ┐δϊ╕ΑόφξίΛιϊ╗ξϋ░ΔόΧ?ίQΝέΑοέΑοίΠΙίοΓίΟ╗≥q┤ϋψΧίΙ╢όΙΡίΛθύγΕώταόιΘίΠΎL▓αίεθό░┤ό│ξΎ╝Νϊ╗Λί╣┤ί╖▓ϋ╡░ίΘ▐Z║ΗίχηώςΝίχνώα╢ΝD╡Ύ╝ΝίΖΜόεΞϊ║Ηί╖ξϋΚ▐Z╕ΛύγΕίδ░ώγ╛Ύ╝ΝόΙΡίΛθίε░ϋ┐δϋκΝϊ║ΗίνπύςΣϋψΧύΦθϊ║πΎ╝ΝώΑΓύΦρϊ║ΟόΚ┐ώΘΞύ╗ΥόηΕΎ╝Νί╗║όΙΡ╛_αίεθό░┤όΔΦϋψΧώςΝόξ╞D┐δϋκΝϋπΓίψθΎ╝Ν≥q╢ϋ┐δίΖξϊ║Η╛p╚ζ╗θύιΦύσ╢╝ΜυίΝΨύΡΗϋχ║ύγΕώα╢ΝDⁿcΑ?sup>έΣ?/sup>

αqβώΘΝίνγόυκόΠΡίΙ░ύγΕέΑεύ▓αίεθό░┤ό│ξέΑζόαψϊ╕Α┐UΞϊ╗Αϊ╣Ιί╛Π╜{ΣόζΡόΨβίΣλίQθίχΔίερίΖφίΞΒί╣┤ίΚΞό╕ΖίΞΟύγΕόΧβϋΓ▓┐UΣύιΦί╖ξϊ╜εϊ╕φΎ╝ΝόΛΣόΙΨίερί╜Υ≥q┤ύγΕόΧβϋΓ▓όΦγwζσϊ╕φόΚχό╝Φϊ╗Αϊ╣ΙϋπΤϋΚ▓ίΣλίQθίερήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗ίΙΛήΑΜώΘΝϊ╕ΥώΩρόεΚϊ╕Α╜ΜΘίψ╣έΑ?00ίΠΎLθ│ύΒ░ύΔπ╛_αίεθό░┤όΔΦέΑζύγΕίδ╛όΨΘόΛξώΒΥήΑΓόΨΘύτιϋψ┤ίQ?/span>

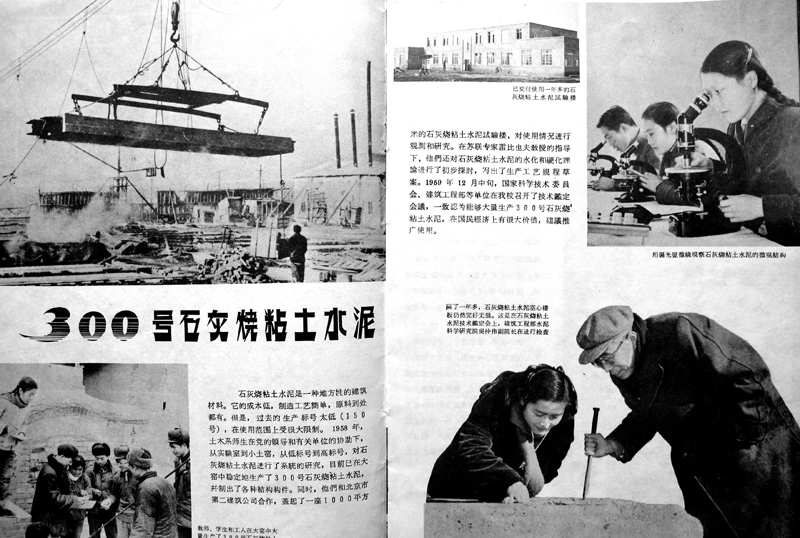

ύθ│ύΒ░ύΔπύ▓αίεθό░┤ό│ξόαψϊ╕Α┐UΞίε░όΨ╥Ο(guρσ)ΑπύγΕί╗║ύφΣόζΡόΨβήΑΓίχΔύγΕόΙΡόευϊ╜ΟίQΝίΙ╢ώΑιί╖ξϋΚ║ύχΑίΞΧΎ╝ΝίΟθόΨβίΙ░ίνΕώΔ╜όεΚήΑΓϊ╜ΗόαψΎ╝ΝαqΘίΟ╗ύγΕύΦθϊ║πόιΘίΠ╖ίνςϊ╜ΟΎ╝Ι150ίΠ°P╝ΚίQΝίερώΑΓύΦρϋΝΔίδ┤ϊ╕ΛίΠΩί╛ΙίνπώβΡίΙ╢ήΑ?958≥q▀_╝Νίεθόερ╛p╒d╕ΙύΦθίερίΖγύγΕώλΗίψ╝ίΤΝόεΚίΖδ_ΞΧϊ╜ΞύγΕίΞΠίΛσϊ╕ΜΎ╝Νϊ╗ΟίχηώςΝίχνίΙ░ί░ΠίεθύςΣίQΝϊ╗Οϊ╜ΟόιΘίΠ╖ίΙ░ώταόιΘίΠ°P╝Νίψ╣ύθ│ύΒ░ύΔπ╛_αίεθό░┤όΔΦαqδϋκΝϊ║Ηύ│╗╛lθύγΕύιΦύσ╢ίQΝύδχίΚΞί╖▓ίερίνπ╜HΣϊ╕φ╜Eδ_χγίε░ύΦθϊ║πϊ║Η300ίΠΎLθ│ύΒ░ύΔπ╛_αίεθό░┤όΔΦίQΝί╞ΙίΙ╢ίΘ║ϊ║ΗίΡΕ┐UΞύ╗ΥόηΕόηΕϊ╗╢ήΑΓίΡΝόΩ╙η╝Νϊ╗Ψϊ╗υίΤΝίΝΩϊ║υί╕Γ╜Wυϊ║Νί╗║ύφΣίΖυίΠ╕ίΡΙϊ╜είQΝύδΨϋ╡╖ϊ║Ηϊ╕Αί║?000≥q╧xΨ╣╛c│ύγΕύθ│ύΒ░ύΔπύ▓αίεθό░┤ό│ξϋψΧώςΝόξ╝ίQΝίψ╣ϊ╜┐ύΦρόΔΖίΗ╡αqδϋκΝϋπΓό╡ΜίΤΝύιΦ╜I╢ήΑΓίερϋΜΠϋΒΦϊ╕Υίχ╢ώδϊhψΦϊ╣θίντύγΕόΝΘίψώg╕ΜίQΝϊ╗Ψϊ╗υίψ╣ύθ│ύΒ░ύΔπύ▓αίεθό░┤ό│ξύγΕό░┤ίΝΨίΤΝύκυίΝΨύΡΗϋχ°β┐δϋκΝϊ║ΗίΙζόφξόΟλϋχρίQΝίΗβίΘ▐Z║ΗύΦθϊ±Φί╖ξϋΚ║ϋπΕύρΜϋΞΚόκΙήΑ?959≥q?2όεΙϊ╕φόΩυΎ╝Νί╗║ύφΣί╖ξύρΜώΔρύφΚίΞΧϊ╜ΞίερόΙΣόικίΠυί╝Αϊ║ΗόΛΑόεψώΚ┤ίχγϊ╝γϋχχΎ╝Νϊ╕ΑϋΘ┤ϋχνϊ╕°βΔ╜ίνθίνπώΘΠύΦθϊ║?00ίΠΎLθ│ύΒ░ύΔπ╛_αίεθό░┤όΔΦίQΝίερίδ╜ό░Σ╛lΠό╡Οϊ╕ΛόεΚί╛Ιίνπϊ╗╖ίΑ√|╝Νί╗°βχχόΟρί╣┐ϊ╜┐ύΦρήΑ?sup>έΣ?/sup>

ίερϋ┐β╜ΜΘόΛξώΒΥϊ╕φίQΝώβΕόεΚϊ║Φ≥qΖύΖπύΚΘήΑΓίΖ╢ϊ╕φϊ╕Α≥qΖέΑεόΧβί╕ΙήΑΒίφούΦθίΤΝί╖ξϊζhίερίνπ╜HΣϊ╕φίνπώΘΠύΦθϊ±Φ300ίΠΎLθ│ύΒ░ύΔπ╛_αίεθό░┤όΔΦέΑζύγΕύΖπύΚΘϊ╗Μύ╗ΞύγΕόαψί╜Υί╣┤ίΠΓϊ╕Οαqβώκ╣ύιΦίΙ╢ύγΕϊ╕╗ϋπΤΎ╝δίΠοϊ╕Α≥qΖέΑείερύθ│ύΒ░ύΔπύ▓αίεθό░┤ό│ξόΛΑόεψώΚ┤ίχγϊ╝γϊ╕ΛΎ╝Νί╗║ύφΣί╖ξύρΜώΔρό░┤ό│ξύπΣίφούιΦ╜IΚββλίΡ┤ϊ╗▓ϊ╝θίΚψώβλώΧ┐ίερϋ┐δϋκΝόμΑόθξέΑζύγΕύΖπύΚΘϋψ┤όαΟϊ║Ηόφνβί╣ύιΦίΙ╢ί╛ΩίΙΌC║Ηϊ╕γύΧΝύγΕώταί║οίΖ│ό│ρήΑΓόφνίνΨΎ╝ΝίερήΑΛύπΣίφούιΦ╜I╢ίΚςί╜▒ήΑΜύγΕίδ╛όΨΘόΛξώΒΥϊ╕φΎ╝Νϊ╣θόεΚϊ╕Α≥qΖύΖπύΚΘΎ╝ΝέΑείεθόερύ│╗╛_αίεθό░┤όΔΦύιΦύσ╢ηχΠύ╗ΕύγΕίΡΝίφοόφμίερύΦρXηχΕύ║┐ύιΦύσ╢╛_αίεθό░┤όΔΦύγΕί╛χϋπΓύ╗ΥόηΕέΑζήΑ?/span>

αqβϊ║δίδΕκΚΘ╛lβϊ║ΗόΙΣϊ╗υϊ╗Λίνσϊ║Ηϋπμ1959≥q┤ό╕ΖίΞΟέΑείεθόερϊζhέΑζύγΕί╖ξϊ╜εύΛ╢όΑΒϊ╕Ο╛_Εκξηώζλϋ▓ΝύγΕώγ╛ί╛Ωόε║ϊ╝γίΤΝύδ┤ϋπΓύγΕίςΕίΔΠΎ╝ΝόαΣ╓╛Ωί╝Γί╕╕ύΠΞϋ┤╡ήΑΓίδ╛όΨΘϊ╕φϊ╝ιϋ╛╛ίΘ║ύγΕϊ┐κόΒψίΣΛϋψΚόΙΣϊ╗υίQγίερίΖφίΞΒ≥q┤ίΚΞί╖ξίΗεϊ╕γύΦθϊ║πίνπϋ╖Δϋ┐δύγΕϋΔΝόβψϊ╕ΜίQΝό╕ΖίΞΟύγΕόΧβϋΓ▓┐UΣύιΦίερέΑείνπϋ╖Δϋ┐δέΑζΎ╝Νίεθόερ╛p╒dΡΝόι╖ϊ╣θίερίψ╗όΚ∙NΑΓίΡΙέΑείνπϋ╖Δϋ┐δέΑζύγΕ┐UΣύιΦβί╣ύδχίQΝϋΑΝέΑ?00ίΠΎLθ│ύΒ░ύΔπ╛_αίεθό░┤όΔΦέΑζύγΕύιΦίΙ╢όΙΡίΛθϊ╜Ξί▒Ζίεθόερ╛p╚ζπΣύιΦέΑείνπϋ╖Δϋ┐δέΑζϋΟ╖ί╛ΩύγΕώΘΞϋοΒόΙΡόηεϊ╣ΜώοΨήΑ?/span>

ϊ╝ΩόΚΑίΣρύθξίQΝϋκμώμθϊ╜ΠϋκΝόαψϊ║║ύ▒╗ύΦθίφαύγΕίθ║όευώεΑό▒ΓΎ╝Νϊ║║ύ▒╗ϊ╗ΟέΑεύσ┤ί▒ΖέΑζίΙ░έΑεί▒Μί▒ΖέΑζύγΕό╝τώΧ┐αqΘύρΜηχ▒όαψϊ║║ύ▒╗όΨΘόαΟϋψηύΦθήΑΒίΠΣί▒ΧίΟΗ╜EΜύγΕ╛~σίςΕίQΝύ╗ΠαqΘόΧ░ϊ╗ξίΞΔ≥q┤ύγΕό╝Φϋ┐δίQΝέΑεί╛Π╜{ΣέΑζΎ╝ΙύδΨόΙ┐ίφΡΎ╝Κί╖▓ύ╗Πόαψϊζh╛c└LεΑίΟθίπΜήΑΒόεΑίθ║όευύγΕόΛΑϋΔ╜ήΑΓί╛Π╜{ΣόζΡόΨβύγΕίΠΣόαΟήΑΒίΠΣί▒ΧόαψίΖ│ϊ╣Οί╗║ύφΣόΛΑόεψίΠΣί▒ΧύγΕϊ╕╗ϋοΒίδιύ┤ιίQΝί╛Π╜{ΣόΛΑόεψίΠΣί▒ΧόαψύΦθϊ±ΦίΛδίΠΣί▒ΧύγΕώΘΞϋοΒ╛lΕόΙΡίQΝόΑ╓M╣ΜίQΝίθ║ϊ║Οϋ┐βόιΎLγΕώΑ╗ϋ╛ΣίΖ│ύ│╗ίQΝί┐ΖύΕ╢ϊ╝γί╛ΩίΘ║ϋχνϋψΗίQγέΑεί╛Π╜{ΣόζΡόΨβέΑζί╛ΙώΘΞϋοΒίQΝύιΦ╜I╢ί╛ΠόζΡόαψίεθόερίφούπΣύγΕίνσύΕ╢ϊΜ╔ίΣ╜ϊ╣Μϊ╕ΑίQΝίΠΣόαΟήΑΒίΠΣί▒ΧόΨ░ίηΜί╛ΠόζΡϊ╣θϋΘςύΕ╢όΙΡϊ╪Υό╕ΖίΞΟίεθόερίφούπΣϊ╣Κϊ╕Ξίχ╣ϋ╛ηύγΕϋ┤μϊ╗ΖRΑ?/span>

έΑεό░┤ό│ξέΑζϊ╜εϊ╕▐Zζh╛c╚ζ╗ΠαqΘώΧ┐όεθύΦθϊ║πίχηϋ╖╡ϋΑΝίΠΣόαΟύγΕϊ╕Α┐UΞώΘΞϋοΒύγΕί╗║ύφΣόζΡόΨβίQΝϊ╕Οίδ╜ό░Σ╛lΠό╡ΟίΠΣί▒ΧίΤΝϊζhό░ΣύΦθΜz└L░┤≥q╧xΠΡώταόεΚύζΑίψΗίΙΘίΖ│ύ│╗ήΑΓίψ╣ϊ╕φίδ╜ϊ║║όζξϋψ▀_╝ΝέΑεό░┤ό│ξέΑζόαψϋΙ╢όζξίΥΒΎ╝ΝόεΑόΩσϋλτ┐UΌC╪ΥέΑεό┤ΜύΒ░έΑζΎ╝Νίερό╕ΖόετέΑεό┤ΜίΛκϋ┐ΡίΛρέΑζϊ╕φίΖ┤ί╛ΠύγΕίΦΡί▒▒ό┤ΜύΒ░ίΖυίΠ╕όαψϊ╕φίδ╜ό░┤όΔΦίΙΚβΑιύγΕώ╝╚ζξΨίQΝϋΑ?906≥q┤ί░▒όΙΡϊ╪Υϊ╕φίδ╜ό░┤όΔΦίΠΣί▒ΧύγΕέΑείΖΔ≥q┤έΑζήΑΓίερόφνίΡΟίδδίΞΒίνγί╣┤ύγΕύν╛ϊ╝γίΛρϋΞκίνπύΟψίλΔϊ╕φΎ╝Νϊ╕φίδ╜ό░┤όΔΦί╖ξϊ╕γίΠΣί▒Χ╛~ΥόΖλίQΝίΙ░1949≥q┤ίΖρίδ╜ύγΕ≥q┤ϊ±ΦώΘΠίΠςόε?6 ϊ╕ΘίΡρίQΝίΠψϋ░ΥέΑεί╛χϊ╣ΟίΖ╢ί╛χέΑζήΑΓόΨ░ϊ╕φίδ╜όΙΡύτΜίΡΟΎ╝Νό░┤όΔΦί╖ξϊ╕γ╛lΠϋ┐ΘόΒλίνΞύΦθϊ±ΦήΑΒί╝Χαqδίδ╜ίνΨίΖΙαqδόΛΑόεψήΑΒί╛Πϋχ╛όΨ░ίΟΓύφΚίΘιϊ╕ςώα╢όχ╡ίQΝίΙ░1957≥q┤ίΖρίδ╜ό░┤ό│ξϊ±ΦώΘΠϋ╛╛ίΙ?85ϊ╕ΘίΡρίQΝόψΦ1952≥q┤ίληίΛιϊ║Η400ϊ╕ΘίΡρίQΝόαψ1949≥q┤ύγΕ10ίΑΞήΑΓύΕ╢ϋΑΝΎ╝Ναqβόι╖ύγΕϊ±ΦώΘΠϋ┐αόαψϊ╕ΞϋΔ╜ό╗κφΣ╧xΨ░ϊ╕φίδ╜όΩξύδΛίΠΣί▒ΧύγΕί╛Πϋχ∙NεΑό▒ΓήΑΓόφμίδιϊ╪ΥίοΓόφνίQΝί╜ΥέΑεύ▓αίεθό░┤ό│ξέΑζϋ┐β┐UΞέΑεόΩιύΗθόΨβό░┤όΔΦέΑζϊ╕Α╛lΠώΩχϊ╕ΨΎ╝Νηχ▒ίδιϊ╕║ίχΔίερύΦθϊ║πϋ┐Θ╜EΜϊ╕φϊ╕Ξύ╗ΠαqΘέΑεύΦθόΨβίΙ╢ίνΘέΑζίΤΝέΑεύΗθόΨβύΔπόΙΡέΑζϊ╕νώΒΥί╖ξί║ΠΎ╝ΝίΟθόΨβίΠΨόζΡόΨ╣ϊ╛┐ήΑΒί╖ξϋΚ║ύχΑίΞΧύγΕύΚ╣ύΓ╣ί╝ΧϋΥvϊ║Ηί╛Π╜{ΣύΧΝύγΕί╣┐ό│δώΘΞϋπΗΎ╝ΝύΚ╣ίΙτόαψίδιϊ╕║ίχΔ╜WοίΡΙέΑείνπ≥q▓ί┐τϊ╕ΛέΑζύγΕόΩ╢ϊ╗μϋοΒό▒ΓίQΝίερί╝°β░ΔέΑεόΧβϋΓ▓ϊ╪ΥόΩιϊ±Φώα╢ύ±ΦόΦ┐ό▓╗όεΞίΛκίQΝόΧβϋΓ▓ϊ╕ΟύΦθϊ±ΦίΛδ_Λρύδ╕ύ╗ΥίΡΙέΑζίΠΣώΤΙύγΕόΑζόΔ│όΝΘίψ╝ϊ╕ΜΎ╝Νϋλτί╜Υ≥q┤ύγΕό╕ΖίΞΟίεθόερ╛p╒dΙΩϊ╕║όΧβϋΓ▓όΦ╣ώζσύγΕέΑεύςΒύι┤ίΠμέΑζίΤΝύιΦύσ╢ώΘΞύΓ╣ηχ╫Δ╕Ξώγ╛ϋλτύΡΗϋπμήΑ?/span>

ϋβ╜ύΕ╢ί▒ΧύΟ░ίερόΙΣϊ╗υύε╝ίΚΞύγΕαqβϊ║δίδ╛όΨΘ≥q╢ϊ╕Ξίνθϋψο╛lΗΎ╝Νϊ╕ΞϋΔ÷ϊ╗ξϊ║Ηϋπμί╜Υ≥q┤ίεθόερύ│╗ύιΦίΙ╢έΑεύ▓αίεθό░┤ό│ξέΑζύγΕίΗ│ύφΨίΤΝίχηόΨ╜ίΖ╖ϊ╜Υϋ┐Θ╜EΜΎ╝Νϊ╜Ηίερ╜ΟΑίΞΧίδηβί╛ϊ╕φίδ╜ό░┤ό│ξίΠΣί▒ΧίΟΗίΠ▓ίΤΝί╗║ίδ╜ίΙζόεθό░┤όΔΦίΠΣί▒ΧίχηώβΖό░┤ίή^ίΡΟΎ╝Νίψ╣ί╜Υ≥q┤ίεθόερύ│╗ύιΦίΙ╢όΙΡίΛθέΑ?00ίΠΎLθ│ύΒ░ύΔπ╛_αίεθό░┤όΔΦέΑζύγΕόΕΠϊ╣Κϊ╗ΞύΕ╢ϋΔ╜ίνθόεΚόΚΑόΕθίΠΩήΑΓϊ╗ΛίνσΎ╝Νϊ╕φίδ╜ί╖▓ύ╗ΠόΙΡϊ╪Υϊ╕ΨύΧΝό░┤όΔΦύΦθϊ±ΦύγΕύυυϊ╕Αίνπίδ╜ίQ?018≥q┤ϊ╕φίδ╜ό░┤ό│ξϊ±ΦώΘΠόαψ21ϊ║┐ίΡρύγΕέΑείνσόΨΘόΧ░ίφΩέΑζΎ╝ΝαqβώΘΝί║Φϋψξϊ╣θόεΚό╕ΖίΞΟίεθόερ╛p?959≥q┤ύγΕϋ┤κύΝχίQΒϊ╜ΗόαψΎ╝ΝώγΠύζΑόΩ╢ϊ╗μύγΕϋ┐δόφξΎ╝Νϊ╗ΟύΟψίλΔϊ┐ζόΛνίΤΝίΠψόΝΒ╛lφίΠΣί▒ΧύγΕύτΜίε║ίΘ║ίΠΣίQΝϊζhϊ╗υί╖▓╛lΠό╖▒ίΙ╗ϋχνϋψΗίΙ░╛_αίεθόαψϊζh╛c╗ϋ╡Ψϊ╗ξύΦθίφαύγΕίχζϋ┤╡ϋ╡Εό║ΡήΑΓό░┤ό│ξύΦθϊ║πϋ┐Θ╜EΜϊ╕φϋοΒϋΑΩϋ┤╣ί╖ρώΘΠύγΕύ▓αίεθϋ╡Εό║Ρόα╛ύΕ╢έΑεϊ╕ΞίΠψόΝΒ╛lφέΑζΎ╝Νί╜Υί╣┤ό░┤όΔΦύιΦίΙ╢ϊ╕φίΠΨί╛ΩύγΕέΑεώζσίΣ╜όΑπέΑζόΙΡόηεί┐ΖηχΗϋλτόΨ░όΩ╢ϊ╗μίΠΣί▒Χόζξϊ╕ΑΜ╞κόΨ░ύγΕέΑεώζσίΣ╜έΑζΎ╝ΝαqβίχΝίΖρύυοίΡΙίΦψύΚσϋ÷LϋψΒϋχ║ίΤΝίΟΗίΠ▓ίΦψύΚσϊ╕╗ϊ╣ΚύγΕϋπΓύΓ╣ήΑΓί╜ΥύΕ╙η╝Ναqβί╞Ιϊ╕Ξίορ╝ΕΞόΙΣϊ╗υίΡΣ60≥q┤ίΚΞύγΕό╕ΖίΞΟίεθόερύ│╗ίΚΞϋ╛ΙύγΕίΛςίΛδόΟλύ┤λϊ╗ξίΠΛίΠΨί╛ΩύγΕόΙΡόηεϋΘ┤όΧυίQΝώΑγϋ┐Θίψ╣ϋ┐βΝD╡ίΟΗίΠ▓ύγΕίδηώκ╛ίΠΞϋΑΝό┐ΑίΛ╫Δ╗ΛίνσύγΕό╕ΖίΞΟέΑείεθόερϊζhέΑζόΘΓί╛ΩϋΘςί╖▐qγΕίΟΗίΠ▓ϋ┤μϊΥQίQΝύΣΪ╛lφίΠΣόΚυίΚΞϋ╛Ιϊ╗υύγΕϋ┐δίΠΨύ▓╛╝εηΎ╝Νϊ╕║όΩ╢ϊ╗μύγΕαqδόφξίQΝϊ╪ΥέΑείΠψόΝΒύχΜίΠΣί▒ΧέΑζύγΕίνπί▒ΑίΒγίΘ║όΨ░ϋ╡AύΝχήΑ?/span>

ϊ║ΝήΑΒήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗όΛξήΑΜί░ΒώζλϊζhύΚσέΑΦέΑΦόζξόβΜύΓΟ

ίε?959≥q┤ύυυ2όεθήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗όΛξήΑΜύγΕηχΒώζλϊ╕ΛΎ╝Νόαψϊ╕νϊ╜Ξί╣┤ϋ╜╓MζhύγΕί╖ξϊ╜εύΖπύΚΘήΑΓύΖπύΚΘύγΕϋψ┤όαΟόΨΘίφΩόαψΎ╝γέΑείεθόερύ│╗όΧβί╕ΙόζξόβΜύΓΟίΤΝίφούΦθϋ░λό╗κϋΜξίεραqδϋκΝόθΡόφΝϋΙηίΚπώβλύγΕύε║ίΠ░όρκίηΜϋψΧώςΝέΑζήΑ?sup>έΣ?/sup>όι╥Ο(guρσ)Ξχί╕╕ϋψΗίQΝϋΔ╜ίΘ║ύΟ░ίερί░Βώζλϊ╕ΛύγΕϊζhύΚσΎ╝Νϊ╕ΑίχγόαψόεΚόΧΖϊ║ΜύγΕήΑΓώΓμϊ╣ΙΎ╝Ναqβϊ╜ΞέΑεόζξόβΜύΓΟέΑζϋΑΒί╕Ιόαψϊ╗Αϊ╣ΙόζξίΟΗΎ╝Νόαψϊ╗Αϊ╣Ιϊ║Μαq╣ϋΔ╜ϋχσϊ╗ΨόΙΡϊ╪ΥέΑεί░ΒώζλϊζhύΚσέΑζίΣλίQ?/span>

ϊ╗Ού╜Σϊ╕ΛόΡείψ╗Ύ╝ΝώοΨίΖΙίΠΣύΟ░ϊ╕ΑόευύΦ▒ί╗║ύφΣί╖ξύρΜίΘ║ύΚΙ╜C╛ϊ║Ο1958≥q┤ίΠΣϋκΝύγΕήΑΛίΠΣόΚυύΜυίΙδύ▓╛╝εηέΑΦϋχ░ό╕ΖίΞΟίνπίφοίφούΦθέΑεόζξόβΜύΓΟέΑζϋχ╛ϋχκόΩι╛U┐ύΦ╡(shρ┤)όκΖόζΗίκΦόΨ░╛lΥόηΕόΨ╥Ο(guρσ)κΙήΑΜύγΕϊ╣οΎ╝Ναqβϋψ┤όαΟϊ╗Ψόδ╛όαψό╕ΖίΞΟύγΕίφούΦθήΑΓίΗΞόΝΚύΖπαqβϊ╕ς╛U┐ύΔοόΡείψ╗ίQΝίΠΙίΠΣύΟ░ϊ╕Αόε?958≥q┤ήΑΛό╕ΖίΞΟίνπίφοίφοόΛξήΑΜύυυ5ίΞΎLυυ1όεθΎ╝ΝόιΘό│ρόαψήΑ?958≥q┤όψΧϊ╕γύΦθϊ╕ΥίΠ╖ήΑΜΎ╝ΝίΖ╢ϊ╕φόεΚϊ╕Α╜ΜΘύ╓vίΡΞέΑεόζξόβΜύΓΟέΑζύγΕόψΧϊ╕γϋχ║όΨΘήΑΛίΠΝόΨεόζΗϋ╜╒dηΜόΩιύ║┐ύΦΚ|κΖόζΗίκΦύγΕϋχ╛ϋχκϊ╕Ο╛lΥόηΕϋψΧώςΝήΑΜΎ╝ΝϋκρόαΟϊ╜εϋΑΖόαψέΑεί╖ξϊ╕γϊ╕Οό░ΣύΦρί╗║ύφΣϊ╕Υϊ╕γϊ║Φί╣┤╛UπέΑζήΑΓίερόΨΘύτιϊ╕φΎ╝ΝόζξόβΜύΓΟϋψ┤όαΟϋ┐βϊ╕ςώκ╣ύδχόαψϊ╗Ψϊ╪Υϊ╕φίνχ≥q┐όΤφϊ║Μϊ╕γί▒ΑέΑεόΩι╛U┐ύΦ╡(shρ┤)όκΖόζΗίκΦέΑζώκ╣ύδχϊ╜εύγΕόψΧϊ╕γϋχ╛ϋχκήΑΓόζξόβΜύΓΟί▒ηϊ║Ο1958ί▒ΛόψΧϊ╕γύΦθ╝ΜχίχγόΩιύΨΣήΑ?/span>

ϊ╗ΨύγΕαqβϊ╕ςόψΧϊ╕γϋχ╛ϋχκϊ╕╗ϋοΒίΗΖίχ╣όαψΎ╝γώΤΙίψ╣ίΟθίδ╜ίνΨϋχ╛ϋχκύγΕϊ╕ΚϋπΤί╜λϋΖ╣όζΗϊ╜Υ╛p╚ζγΕϋ╜╒dηΜίκΦΎ╝Νϋχ╛ϋχκίΘ║ίΠΝόΨεόΜΚόζΗύγΕόΨ░όΨ╣όκΙήΑΓϋ┐βϊ╕ςόΨ╣όκΙύ╗ΠαqΘϊ╣ζ(jiρο)ϊ╕ςύ╗ΥόηΕόΨ╣όκΙίΤΝϊ║ΝίΞΒϊ╜βύπΞ╛lΥύΓ╣όΨ╥Ο(guρσ)κΙύγΕόψΦϋ╛ΔΎ╝Ν≥q╢ίΖΙίΡΟύ╗ΠαqΘί╛Πί╖ξώΔρώΘΣί▒ηίΙΚβΑιίχΚϋμΖί▒ΑήΑΒϊ╕φίνχό╝ΦόΤφϊ║ΜόκΙί▒ΑήΑΒίΠΝόκξώλΕίΙ╢ίΟΓήΑΒό╕ΖίΞΟίνπίφοίΠΛίΗΚβΘΣϋχ╛ϋχκώβλύφΚόεΚίΖ│ίΞΧϊ╜Ξϊ╕Υίχ╢ύγΕίχκόιΦRΚ┤ίχγΎ╝Νϊ╕ΑϋΘ┤ϋχνϊ╕║ίερόΛΑόεψϊ╕Λ╜WοίΡΙϊ╜┐ύΦρϋοΒό▒ΓίQδϊ╣ΜίΡΟίΠΙίερίΞΟίΝΩώΘΣί▒ηύ╗ΥόηΕίΙ╢ώΑιίΟΓίΙΚβΑιόηΕϊ╗╙η╝Νίερό╕ΖίΞΟίνπίφοϋ┐δϋκΝϋψΧώςΝΎ╝ΝϋψΒόαΟόηΕϊγgύγΕίχηώβΖόΚ┐ϋ╜╜ϋΔ╜ίΛδίχΝίΖρϋ╢ΖαqΘϋχ╛ϋχκϊ╕φύγΕύΡΗϋχ║ίΙΗόηΡήΑΓόδ┤ώΘΞϋοΒύγΕόαψίQΝόΝΚύΖπϋ┐βϊ╕ςόΨ╣όκΙόψΦίδ╜ίνΨϋχ╛ϋχκύγΕϋ╜╗ίηΜίκΦϋΛΓύεΒώΤλόζΡ40%ί╖οίΠ│ίQΝόψΠί║πίκΦίΠςύΦρ11.4ίΡρώΤλόζΡΎ╝Ν≥q╢ϊ╕ΦίΖϊhεΚίΙΚβΑιύχΑίΞΧΎ╝ΝίΠψί╣┐ό│δόΟρ≥q┐ύφΚϊ╝αύΓ╣ήΑ?/span>

ϊ╗Οϋ┐β╜ΜΘόζξόβΜύΓΟύγΕόψΧϊ╕γϋχ║όΨΘϊ╕φίQΝίΠψϊ╗ξύεΜίΙ░ώκ╣ύδχόΝΘίψ╞DΑΒί╕ΙόαψόζΟηχΣύΦτίΤΝίφβίΖΔΎ╝Ν≥q╢ί╛ΩίΙΌC║ΗώΤλόερ╛lΥόηΕόΧβύιΦ╛lΕήΑΒύ╗ΥόηΕίΛδίφοόΧβύιΦύ╗ΕήΑΒίεθί╗║ίθ║ίε░ύ╗ΥόηΕίχηώςΝίχν╜{ΚίΞΧϊ╜ΞύγΕίνπίΛδίΞΠίΛσϊ╕ΟόΝΘίψ╣{ΑΓί║Φϋψξϋψ┤αqβόαψίεθόερ╛p╗ϋψΠί╜╒dΖγύγΕόΧβϋΓ▓όΨ╣ώΤΙΎ╝ΝόΝΚύΖπϋχσόψΧϊ╕γύΦθέΑεύεθίΙΑύεθόηςέΑζϋ┐δϋκΝόψΧϊ╕γϋχ╛ϋχκύγΕϋΤΜίΞΩ╛αΦί╝ΠόΧβϋΓ▓όηΕόΔ│ίQΝίερίΖγύ╗Ε╛lΘύγΕόΦψόΝΒίΤΝί╖ξϊ║║ί╕ΙίΓΖύγΕύΔφί┐Δί╕χίΛσϊ╕ΜΎ╝ΝίερίΡΕόΨ╣ίΞΠϊ╜εϊ╕ΜίεΗό╗κίχΝόΙΡύγΕόψΧϊ╕γϋχ╛ϋχκώκ╣ύδχΎ╝ΝόαψέΑεόΧβίφοήΑΒύπΣύιΦήΑΒύΦθϊ║πϊ╕Κ╛lΥίΡΙέΑζόρκί╝ΠύγΕόΙΡίΛθϋΝΔϊ╛ΜήΑΓίΠψϊ╗ξόΔ│ϋπΒΎ╝Νίδιϊ╪ΥόζξόβΜύΓΟύγΕϋχ╛ϋχκόΨ╥Ο(guρσ)κΙίχΝίΖρ╜WοίΡΙί╜ΥόΩ╢ϊ╗ξέΑείνγήΑΒί┐τήΑΒίξ╜ήΑΒύεΒέΑζϊ╪Υόι╕ί┐ΔύγΕί╛ΠϋχΕκν╛ϊ╝γϊ╕╗ϊ╣ΚόΑ╗ϋ╡\╛U┐Ύ╝Ν≥q╢ϊ╕Φϊ║πύΦθί╛ΙώταύγΕύ╗ΠΜ╣Οϊφh(huρλn)ίΑ√|╝ΝόΚΑϊ╗ξϊ╕Α╛lΠόΟρίΘ║Ύ╝ΝύτΜίΙ╗ίερό╕ΖίΞΟϊ╣ΔϋΘδ_Ζρ╜C╛ϊ╝γί╝ΧϋΥvϋ╜░ίΛρίQ?/span>

ίερϊ╕Α╜ΜΘόεΚίΖ╧x╕ΖίΞ?958ί▒ΛύγΕίδηί┐ΗόΨΘύτιϊ╕φϋψ┤ίQΝό╕ΖίΞΟίερ1958≥q?όε?3όΩξϊΜDϋκΝϊ║Ηϊ╕ΑΜ╞κέΑεόευί▒ΛόψΧϊ╕γύΦθ╛Uλϊ╕Υϋ╖Δϋ┐δί▒ΧϋπΙϊ╝γέΑζήΑΓόζξόβΜύΓΟϋχ╛ϋχκύγΕέΑεόΩι╛U┐ύΦ╡(shρ┤)όκΖόζΗίκΦέΑζΎ╝ΝόΙΡϊ╪Υί╜Υί╣┤ί▒ΧϋπΙϊ╕ΛύγΕϊ╕Αϊ╕ςύδ╕ί╜Υϋ╡░╛UλύγΕϊ╜είΥΒήΑΓϋ┐ηίΣρόΒσόζξόΑ╚ζΡΗόζξίΠΓϋπΓόΩ╢ώΔ╜ίνπόΕθίΖ┤φΣμήΑΓί╜Υ≥q┤όικόΛξήΑΛόΨ░ό╕ΖίΞΟήΑΜύγΕϋχ░ϋΑΖίχηί╜Χϊ║Ηαqβϊ╕Α≥qΧΎ╝γόζξόβΜύΓΟϋχ▓αqΌC║Ηϋ╡Εόευϊ╕╓M╣Κίδ╜ίχ╢ύγΕόκΖόζΗίκΦϋοΒύΦρϊ╕ΔίΞΒίνγίΡρώΤλΎ╝ΝϋΑΝϊ╗ΨύγΕϋχ╛ϋχκίΠςύΦρίΞΒϊ╕ΑίΡρίνγίQΝόΑ╚ζΡΗίΠΙϊ╗Φ╛lΗύεΜϊ║ΗύεΜόρκίηΜϋψ▀_╝γέΑείΧΛίQΝί╖χαqβϊ╣ΙίνγΎ╝ΒόΑΟϊ╣ΙύεΒύγΕίQθέΑζόζξόβΜύΓΟϋχ▓ϋπμϊ║Ηϊ╗ΨύγΕϋχ╛ϋχκύγΕύΚ╣ύΓ╣ίΡΟΎ╝ΝόΑ╚ζΡΗίΠΙώΩχίQγϊ╕Υίχ╢ϋΓψίχγϊ║ΗίΡΩΎ╝θόζξόβΜύΓΟίδη╜{Φϋψ┤ίQγέΑεϋΓψίχγϊ║ΗίQΝϊ±Φϊ╕γώΔρώΩρϊ╣θί╖▓ύ╗ΠώΘΘύΦρέΑζήΑΓύεΜίΙ░ϋ┐βώΘΝΎ╝ΝόΙΣύγΕόΚΑόεΚύΨΣώΩχώΔ╜όεΚϊ║Η╜{ΦόκΙήΑΓίΟθόζξΎ╝ΝόζξόβΜύΓΟϋΑΒί╕ΙόδΕκ╗Πόαψό╕ΖίΞ?958≥q┤ίΟΗίΠ▓ϊ╕ΛύγΕϊ╕Αϊ╕ςέΑεώμΟϊ║ΣϊζhύΚσέΑζΎ╝ΝόψΧϊ╕γόΩ╢ϋΟ╖ί╛ΩέΑεϊ╝α┐UΑόψΧϊ╕γύΦθίξΨύτιέΑζΎ╝ΝύΧβόικί╜ΥϋΑΒί╕ΙώΓμόαψβί║ύΡΗόΙΡύτιίQΝόΙΡϊ╕║ήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗όΛξήΑΜύγΕηχΒώζλϊ║║ύΚσϊ╣θί░▒όψτϊ╕Ξϊ╕║ίξΘήΑ?/span>

ίε?958≥q┤ύυυ18όεθήΑΛύπΣίφοώΑγόΛξήΑΜόζΓί┐Ωϊ╕ΛίQΝϋ┐αίΙΛύβ╗ϊ║ΗόζξόβΜύΓΟύγΕίΠοϊ╕Α╜ΜΘόΨΘύτιήΑΛϊ╕Αϊ╕ςϋ╜╗ίηΜόκΖόζΗίκΦύγΕόΨ░ϋχ╛ϋχκέΑΦέΑΦϋοΒόΧλόΔ│ίQΝόΧλίΒγΎ╝ΝόΧλίΡΝαq╖ϊ┐κήΑΒϊ┐ζίχΙόΑζόΔ│ϊ╜εόΨΩϊ║ΚήΑΜήΑΓϊ╗ΛίνσύεΜόζξΎ╝Ναqβϊ╕ςόιΘώλαόεΚύΓ╣ώΧ┐Ύ╝Νϊ╣θόεΚύΓ╥Ο(guρσ)ΑςΎ╝Νϊ╜ΗίΞ┤όαψίΖφίΞΒί╣┤ίΚΞό╕ΖίΞΟόικίδφίφοόεψό░δίδ┤ίΤΝόΦ┐ό▓╗ύΦθόΑΒύγΕύεθίχηόΦ╛όαιίQΝϊ╣θόΛαί░ΕίΘ║ύθξϋψΗίΙΗίφΡίΛςίΛδίερέΑεύ║λέΑζϊ╕ΟέΑεϊ╕ΥέΑζϊ╣ΜώΩ┤ίψ╗ό▒Γίή^ϋκκύγΕί╛χίοβί┐ΔύΡΗήΑ?958ί▒Λόαψώβλύ│╗ϋ░ΔόΧ┤ίΡΟό╕ΖίΞΟίχηϋκΝϊ║Φ≥q┤ίφοίΙ╢ύγΕ╜Wυϊ╕ΑόΚ╥Ο(guρσ)ψΧϊ╕γύΦθίQΝϊ╣θόαψίερέΑείΠΙ╛UλίΠΙϊ╕ΥέΑζύΡΗί┐╡ϋοΒό▒Γϊ╕Μίθ╣ίΖ╗ίΘ║ύγΕ╜Wυϊ╕ΑόΚ╣έΑεύ║λϋΚ▓ί╖ξ╜EΜί╕ΙέΑζήΑΓόι╣όΞχό╕ΖίΞΟόικίΠ▓ϋχ░ϋ╜╜Ύ╝Ν8όε?8όΩξίερϋξ┐ίνπώξφίΟΖϊ╕╛ϋκΝϊ║?958ί▒ΛόψΧϊ╕γίΖ╕╜C√|╝ΝίΖ▒όεΚ1432ίΡΞίφούΦθόψΧϊ╕γΎ╝Ι1953≥q┤ίΖξίφούγΕόευύπΣύΦθϊ╪Υ1703ϊ║║Ύ╝ΚέΣ?/sup>ήΑΓίΖ╢ϊ╕φόεΚ20ϊ║°βΟ╖ί╛Ωϊ║ΗέΑεϊ╝α┐UΑόψΧϊ╕γύΦθίξΨύτιέΑζΎ╝Νόε?48ϊ║°βΟ╖ί╛Ωϊ║ΗέΑεϊ╝αϋΚψόψΧϊ╕γύΦθίξΨύΛ╢έΑζήΑΓόΞχόεΚίΖ│ίδηί┐ΗίQΝίερϋΟ╖ίξΨύγΕόψΧϊ╕γύΦθϊ╕φΎ╝Νίεθόερ╛p└LεΚ27ϊ║║ήΑΓόΩ╢ϊ╗└LικώΧ┐ϋΤΜίΞΩύ┐Φίψ╣ϋ┐βί▒ΛόψΧϊ╕γύΦθίψΕϊ║ΙίΟγόεδίQΝϋοΒό▒Γϊ╗Ψϊ╗υΎ╝γέΑεϊ╕Ξ╜Οκϊ╜ιϊ╗υίΙ░ϊ╗Αϊ╣Ιίε░όΨ╣Ύ╝ΝώΔ╜ϋοΒόΙΡϊ╪ΥίΖ╫Δ±Φϊ╕╓M╣ΚύγΕόΤφ┐UΞϋΑΖΎ╝ΒέΑ?/span>

ίερίΡΟόζξύγΕί▓ΒόεΙώΘΝΎ╝Ν1958ί▒ΛόψΧϊ╕γύΦθϊ╕ΟίΖ▒ίΤΝίδ╜ϊ╕Αϋ╡ΎL╗ΠίΠΩϊ║ΗόΦ┐ό▓╗αqΡίΛρύγΕύμρώγ╛Ύ╝ΝέΑεόΨΘώζσέΑζίΞΒ≥q┤ίΗΖϊ╣▒Ύ╝Νϊ╣θϋ┐Οόζξϊ║ΗόΦγwζσί╝ΑόΦΕκγΕί╖ρό╡ςό╗ΦίνσίQΝύν╛ϊ╝γί╖ρίνπίΠαώζσϊ╕Ο╛lΠό╡ΟϋΖ∙NμηίΠΣί▒ΧήΑΓίερϊ╗Ψϊ╗υϊ╕φϋ╡░ίΘ▐Z║Η4ϊ╜Ξί╖ξ╜EΜώβλώβλίμτήΑ?ϊ╜ΞύπΣίφοώβλώβλίμτίQΝϊ╜Ηόαψόδ┤ίνγύγΕόαψόΑ╒d╖ξ╜EΜί╕Ιϊ╕Α╛UπύγΕϊ╕Υϊ╕γόΛΑόεψί╕οίν┤ϊζhίQΝϊ╗ξϋΘςί╖▒ύγΕίχηώβΖϋκΝίΛρίχηύΟΌC║ΗϋΤΜόικώΧ┐ύγΕί╕ΝόεδήΑΓόΞχϊ║ΗϋπμίQΝόζξόβΜύΓΟϋΑΒί╕Ι1958≥q┤ύΧβόικϊΥQόΧβίΡΟίQΝϊ╕Αύδ┤ίερό╕ΖίΞΟίνπίφοϊ╗Οϊ║ΜόΧβίφοϊ╕ΟύπΣύιΦί╖ξϊ╜εΎ╝Νύδ┤ϋΘ│ώΑΑϊ╝ΣήΑΓίοΓϊ╗Λί▒ΙόΝΘύχΩόζξΎ╝Νϊ╗Ψί╖▓╛lΠόψΧϊ╕?1≥q▀_╝Νϋβ╜ύΕ╢ί╖▓ύ╗Π80ίνγί▓Βϊ║ΗΎ╝Νϊ╜ΗϋΊnϊ╜ΥίΒξί║°P╝ΝύΔφύΙ▒ύΦθό┤╗ίQΝίΨείξ╜όΣΕί╜▒ήΑ?/span>

ϊ╕ΚήΑΒήΑΛύΦ╗όΛξήΑΜϊ╣ΜίνΨύγΕϊ╕Αϊ╗μίεθόερίνπί╕?/span>

1959≥q┤ύγΕήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗όΛξήΑΜύΦρϊ╕Ξί░Σ╜ΜΘί╣ΖίΠΞόαιϊ║Ηό╕ΖίΞΟίεθόερϊζhίερώΓμϊ╕ςέΑεύΒτ╛UλύγΕ≥q┤ϊ╗μέΑζύγΕώμΟϋ▓ΝίQΝϋ┐βϊ╣θϋχσόΙΣόΔ│ϋ╡╖ί╜Υ≥q┤όδ╛╛lΠόΤΣϋ╡╖ίεθόερύ│╗όΧβίφοϊ╕ΟύπΣύιΦέΑεϊ╕ΑύΚΘίνσέΑζύγΕώΓμϊ║δέΑείεθόερίνπί╕ΙέΑζήΑΓόΙΣίερόΜ┐ίΙ░ήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗όΛξήΑΜόΩ╢ίQΝίΡΝόι╖ί╕Νόεδίερϊ╕ΛώζλύεΜίΙ░ϊ╗Ψϊ╗υίερίΖφίΞΒί╣┤ίΚΞύγΕϊ┐κόΒψήΑΓί╛ΙίΠψόΔείQΝίΚΞίΡΟύ┐╗ώΒΞΎ╝Νϊ╣θό▓κόεΚόΚ╛ίΙΌC╕Αϊ╜Ξίεθόερύ│╗όΧβόΟΙύγΕϋΊnί╜▒ίΤΝίΠςϋρΑύΚΘϋψφήΑΓϋβ╜ύΕ╢ϋ┐βϊ╕ςύ╗ΥόηεϋχσόΙΣύΧξόΕθίν▒όεδΎ╝Νϊ╜Ηϋ┐β┐UΞόΔΖίΗ╡ϊ╣θΜ╚ΑίΠΣϊ║ΗόΙΣί╕Νόεδϊ║ΗϋπμώΓμϊ╕ςόΩ╢όεθίεθόερύ│╗ίνπί╕Ιϊ╗υϋ┐δϋκΝόΧβίφοήΑΒύπΣύιΦί╖ξϊ╜είΤΝ╛_ΕκξηύΛ╢όΑΒύγΕΜ╞▓όεδήΑ?/span>

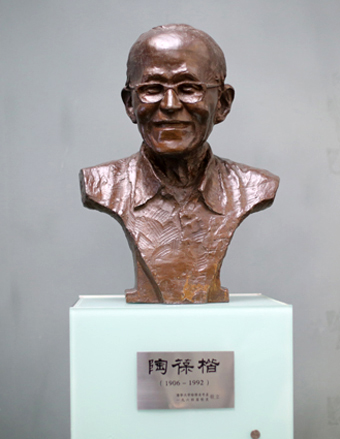

ϋοΒϋψ┤ό╕ΖίΞΟίεθόερ╛p╒dΖΔϋΑΒΎ╝ΝύθξίΡΞί║οόεΑώταύγΕώζηέΑεώβ╢ϋΣΗόξ╖έΑζϋΟτί▒ηήΑΓόι╣όΞχό╕ΖίΞΟίεθόερύ│╗ύγΕίΟΗίΠ▓ϋ╡ΕόΨβίΙΗόηΡΎ╝Νώβ╢ϋΣΗόξ°P╝Ι1906έΑ?992ίQΚίΖΙύΦθόαψόΜΖϊΥQίεθόερ╛p╓M╕╗ϊ╗└LΩ╢ώΩ┤όεΑώΧ┐ύγΕϊ╕Αϊ╜ΞήΑΓώβ╢ίΖΙύΦθόαψό╕ΖίΞΟίφοόι?926≥q▀_╝Ιϊ╕βίψΖ╛UπΎ╝ΚόψΧϊ╕γύΦθΎ╝ΝίΡΟϋ╩Ο╛θΟύΧβίφοΎ╝ΝίΖΙίΡΟϋΟ╖ί╛Ωώ║╚ζεΒύΡΗί╖ξίφοώβλίεθόερί╖ξύρΜίφοίμτίφοϊ╜ΞίΤΝίΥΙϊ╜?jρσng)ίνπίφοίΞτύΦθί╖ξ╜EΜύκΧίμτίφοϊ╜ΞήΑ?931≥q┤ίδηίδ╜Ύ╝ΝίΠΩϋΒαϊ║Οό╕ΖίΞΟίνπίφοΎ╝Ν25ί▓ΒίΞ│όΜΖϊΥQίεθόερί╖ξύρΜίφού│╗όΧβόΟΙήΑΓόφνίΡΟίερ1940≥q┤όΜΖϊ╗╗ϋξ┐ίΞΩϋΒΦίνπίεθόερί╖ξ╜EΜίφο╛p╚ζ│╗ϊ╕╓MΥQίQ?946≥q┤όΜΖϊ╗└L╕ΖίΞΟίνπίφοίεθόερύ│╗╛p╓M╕╗ϊ╗ΖRΑ?952≥q┤ώβλ╛p╗ϋ░ΔόΧ┤ίΡΟίΠΙίδηό╕ΖίΞΟίQΝίΖΙίΡΟόΜΖϊ╗╚ζ╗βόΟΤό░┤όΧβύιΦ╜I╢ϊ╕╗ϊ╗ΖRΑΒίεθόερύ│╗ϊ╕╓MΥQίΤΝίεθόερί╛Π╜{Σί╖ξ╜EΜύ│╗ϊ╕╓MΥQίQΝϊ╕╗όΝΒϊ║Ηίεθόερ╛p╒dΗΖί╖ξϊ╕γϊ╕Οό░ΣύΦρί╛Π╜{ΣήΑΒί╖ξϊ╕γϊ╕Οό░ΣύΦρί╗║ύφΣ╛lΥόηΕήΑΒύ╗βό░┤όΟΤό░┤ϊ╕ΟώΘΘόγΨώΑγώμΟ╜{Κϊ╕Υϊ╕γύγΕί╗°βχ╛ίQΝίψ╣ίΡΕώκ╣όΧβίφούΟψϋΛΓύγΕίχΝίΨΕίΤΝίχηώςΝύγΕί╛ΠϋχΣ╓Α╛ό│ρϊ║ΗίνπώΘΠί┐ΔϋκΑήΑ?/span>

ώΓμϊ╣ΙίQΝίερ1959≥q┤ίΚΞίΡΟύγΕώΓμϊ╕ςόΩ╢όεθίQΝόΩ╢≥q?3ί▓ΒύγΕώβ╢ίΖΙύΦθίερ≥q▓ϊ╗Αϊ╣ΙΎ╝ΝίερόΔ│ϊ╗Αϊ╣ΙΎ╝θαqβόαψόΙΣόεΑόΔ│ύθξώΒΥύγΕήΑΓώΑγϋ┐ΘίνπώΘΠΜΓΑύ┤λΎ╝ΝόΙΣόΚ╛ίΙΌC║ΗίΙΛύβ╗ίε?959≥q┤ήΑΛό╕ΖίΞΟίνπίφοίφοόΛξήΑΜϊ╕ΛύγΕϊ╕ν╜ΜΘίφοόεψϋχ║όΨΘήΑΓύυυϊ╕Α╜ΜΘήΑΛό▓╝ό░Φό▒ιϊ╕φύ▓ςϊ╛┐ό╢ΙίΝΨόΧΙϋΔ╜ύγΕύιΦύσ╢ήΑ?sup>έΣ?/sup>ίQΝύυυϊ║ΝύψΘήΑΛίΙσύΦρό▒κό░┤ίθ╣ίΖ╚ζ╗┐ϋΩ╒d╞ΙίνΕύΡΗό▒κό░┤ήΑ?sup>έΣ?/sup>ήΑΓϋ┐βϊ╕νύψΘϋχ║όΨΘώΔ╜όαψώβ╢ϋΣΗόξ╖ίΖΙύΦθίερώΓμϊ╕ςόΩ╢όεθίΠΓίΛι┐UΣύιΦΜz╒dΛρύγΕϊ╜ΡϋψΒήΑΓϋ┐βϊ╕νϊ╕ςύιΦύσ╢βί╣ύδχίΡυϋΥvόζξώΔ╜ϊ╕ΞώΓμϊ╣ΙέΑεώταήΑΒίνπήΑΒϊ╕ΛέΑζΎ╝Νϊ╕ΟώΓμϊ╕ςόΩ╢ϊ╗μύγΕϊ╕╗ώλαϋψΞέΑείνπϋ╖Δϋ┐δέΑζϊ╝╝ϊ╣Οόψτϊ╕Ξό▓╛ϋ╛╣Ύ╝Νϊ╕ΑϋΙυϊζhόι╥Ο(guρσ)ευό▓κόεΚϊ╗╓M╜ΧόοΓί┐╡ίQΝϋΘςύΕ╢ϊ╣θϊ╕Ξϊ╝γί╝ΧϋΥvώλΗίψ╝ίΤΝϋΙΗϋχ║ύγΕώΘΞϋπΗήΑ?/span>

ϊ╜Ηϊ╗Φ╛lΗώαΖϋψ╒dΡΟίQΝόΙΣίΠΣύΟ░αqβϊ╕ν╜ΜΘϋχ║όΨΘώΔ╜όαψϋχ░ί╜Χϊ║ΗόΩρίερέΑείΠαί║θϊ╪ΥίχζέΑζήΑΒέΑεό╢Ιώβνό▒κόθΥέΑζύγΕύεθίχη┐UΣίφούιΦύσ╢βί╣ύδχίQΝό▓κόεΚϊΥQϊ╜ΧίΛθίΙσίδιύ┤ιίερίΗΖήΑΓϊ╗ξϊ╗ΛίνσύγΕϋχνϋψΗίΤΝύτΜίε║όζξύεΜίQΝόΙΣϊ╗υϊ╝γίΠΣύΟ░ώβ╢ίΖΙύΦθίΖ╢ίχηίΖ╖όεΚί╝Γί╕╕όΧΠώΦΡύγΕΜzηίψθίΛδΎ╝ΝίερόΚΑόεΚϊζhώΔ╜ϊ╕ΞύθξώΒΥέΑεύΟψϊ┐ζέΑζόοΓί┐ΈΛγΕόΩ╢ϊ╗μίQΝί░▒ί╖▓ύ╗Πό│ρόΕΠίΙ░ύΟψίλΔό▒κόθΥώΩχώλαΎ╝Ν≥q╢ί╝ΑίπΜώ╗αώ╗αίε░αqδϋκΝίθ║ύκΑόΑπύιΦ╜I╢ί╖ξϊ╜εήΑΓϋΔ╜ίερώΓμϊ╕ςέΑεϊ╗ξόΦ┐ό▓╗όιΘίΘΗϋκκώΘΠϊ╕ΑίΙΘέΑζύγΕ≥q┤ϊ╗μίΒγίΙ░ϊ╕ΞώγΠό│λώΑΡό╡ΒίQΝϋ╢ΜύΓΟώβΕίΛ┐Ύ╝ΝόΚΟόΚΟίχηίχηίΟ╒d╣▓έΑείΘ║ίΛδϊ╕Ξϋχρίξ╜έΑζύγΕίθ║ύκΑί╖ξϊ╜είQΝϋ┐βώεΑϋοΒίνγϊ╣Ιί╝║ύγΕϊ┐κί┐╡ίχγόΑπΎ╝Νίνγϊ╣ΙίνπύγΕώΤ╚ζιΦίΗδ_┐ΔίΣΑίQΒύΦ▒όφνίΠψϋπΒΎ╝Νίε?977≥q┤ϊ╗Ψηχ▐pΔ╜ίΑκίψ╝≥q╢ϊ║▓όΚΜίερό╕ΖίΞΟίΙδύτΜϊ║Ηίδ╜ίΗΖύυυϊ╕Αϊ╕ςύΟψίλΔί╖ξ╜EΜϊ╕Υϊ╕γΎ╝Ναqβύ╗ζϊ╕Ξόαψϊ╕ΑόΩ╢ίΗ▓ίΛρϊ╣Μϊ╕╛Ύ╝ΝϋΑΝόαψίθ▐Z║ΟώΧ┐όεθϊ╗ξόζξίψ╣έΑεύΟψίλΔϊ┐ζόΛνέΑζώΘΞϋοΒόΑπύγΕό╖▒ίΙ╗ϋχνϋψΗίQΝϊ╗ξίΠΛίψ╣ϊ║║ό░Σόι╥Ο(guρσ)ευίΙσύδΛύγΕώταί║οϋ┤μϊ╗╒d┐Δϊ╜┐ύΕ╢ήΑΓώβ╢ίΖΙύΦθϊ╗Οϊ║ΜόΧβϋΓ▓ί╖ξϊ╜είΖφίΞΒϊ╕Α≥q▀_╝ΝύΦρϊ╕ΑύΦθύγΕί┐ΔϋκΑϊ╕▐Z╕φίδ╜ίεθόερϊ╕ΟύΟψίλΔί╖ξύρΜόΧβϋΓ▓ϊ║Μϊ╕γύγΕίΙδί╗║ήΑΒίΠΣί▒ΧίΒγίΘ▐Z║ΗώΘΞϋοΒϋ┤κύΝχίQΝόΙΡϊ╕║ίΖυϋχνύγΕϊ╕φίδ╜ίΞτύΦθί╖ξύρΜΎ╜?/span>ύΟψίλΔί╖ξύρΜόΧβϋΓ▓ϊ║Μϊ╕γύγΕίΙδίπΜϊζhϊ╣Μϊ╕ΑίQΝίΑ╝ί╛Ωό╕ΖίΞΟίεθόερϊ║║ήΑΒύΟψϊ┐ζϊζhό░╕ϋ┐ε╛Uςί┐╡ίQ?/span>

ίδδήΑΒύ╗Υϋψ?/span>

ϊ╗?959≥q┤ί╝ΑίπΜύγΕίΖφίΞΒ≥q▀_╝Νϊ╕ΨύΧΝίΤΝϊ╕φίδ╜ίΠΣύΦθύγΕί╖ρίνπίΠαίΝΨόαψϊζh╛c╒dΟΗίΠ▓ϊ╕Λϊ╗╓M╜Χϊ╕Αϊ╕ςόΩ╢όεθώΔ╜όΩιό│ΧόψΦόΜθύγΕήΑΓίΡΝόι°P╝Νό╕ΖίΞΟίεθόερ╛p╓M╣θίΠΣύΦθϊ║Ηί╖ρίνπύγΕίΠαίΝΨήΑΓόΚΑόεΚύγΕ╛lΗί╛χίΠαίΝΨό│ρίχγώΔ╜όεΚίΚΞίδιίΡΟόηείQΝόΚΑόεΚύγΕώταόξ╝ίνπίΟοί┐ΖύΕ╢ϋΒγϋΘςόζψίεθίψ╕όερήΑΓύΦ▒όφνίΠψϊ╗ξϋχνϊ╕║Ύ╝Ν1959≥q┤ό╕ΖίΞΟίΠΣύΦθύγΕϊ╕ΑίΙΘώΔ╜ϊ╝γίερίΟΗίΠ▓ϊ╕ΛύΣΪ╛lφίΠΣύΦθό╜ε┐U╗ώ╗αίΝΨύγΕϊ╜εύΦρίQΝίδηί┐ΗώΓμΝD╡ί▓ΒόεΙύγΕύΓ╣ύΓ╣ό╗┤ό╗┤ώΔ╜ϊ╝γίψ╣ίΡΟϊ║║ύγΕαqδόφξόεΚόΚΑίΡψίΠΣήΑΓϋΔ╜ίνθϊ╕ΟίΖφίΞΒ≥q┤ίΚΞύγΕήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗όΛξήΑΜώΓΓώΑΖΎ╝ΝόΩλόεΚϊ╝ιίξΘϋΚ▓ί╜σίQΝϊ╣θόαψύ╝αίΙΗϊΜ╔ύΕ╢ήΑΓϋΔ╜ίνθώΑγϋ┐Θϋπμϋψ╗ό╕ΖίΞΟίεθόερϊ║║ύγΕίΟΗίΠ▓ϊ┐κόΒψίQΝϋχνϋψΗόζξόβΜύΓΟϋΑΒί╕Ιαqβόι╖ί╜Υί╣┤ύγΕέΑεύ║λϊ╕ΥίΖ╕ίηΜέΑζΎ╝Νϊ║ΗϋπμέΑ?00ίΠΎL▓αίεθό░┤ό│ξέΑζύγΕόζξώ╛βίΟ╗ϋΕΚίQΝϋΘ┤όΧυό╕ΖίΞΟίεθόερϊ╕ΟύΟψϊ┐ζίφούπΣύγΕϊ╕Αϊ╗μίχΩί╕Ιώβ╢ϋΣΗόξ╖ίQΝϋ┐βόαψόΙΣύγΕϋΞμ≥q╕Ύ╝ΒόΕ┐όΙΣύγΕίΨΕόΕΠϋΔ╜ίνθϊ╪Υό╕ΖίΞΟ╛_ΕκξηύγΕϊ╝ιόΚ┐ίΠΣόΝξϊ║δϋχ╕ύπψόηΒϊ╜εύΦρΎ╝Νϊ╕║ό╕ΖίΞΟίεθόερύ│╗ύγΕόΝΒ╛lφίΠΣί▒ΧίΛσίΛδίΛιό▓╣Ύ╝ΒαqβόφμόαψΎ╝γ

ϊ║║ύ▒╗ύΦθίφαώμθϊ╪ΥίνσΎ╝Ν╛l┐ϋΚ▓ίΠΣί▒ΧΝDΛίΖ│ώΦχΎ╝δ

ϋΘςί╝║ϊ╕ΞόΒψόΩιίΛθίΙσΎ╝ΝίΟγίψdϋ╜╜ύΚσό░╕ό╡Βϊ╝ιΎ╝Β

ίQ?019/8/25 όΤ░ίΗβϊ║Οϊ╕ΛΜ╣°P╝Κ

έΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑΦέΑ?/span>

έΣ?/span>╛~ΨϋΑΖΎ╝ΝήΑΛό╕ΖίΞΟίΞΒ≥q┤ήΑΜΎ╝ΝόΨ░ό╕ΖίΞΟύ╝ΨίπΦϊ╝γίQΝήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗όΛξήΑΜΎ╝Ν1959≥q┤ύυυ2όεθΎ╝Ν1έΑ?βί?/span>

έΣ?/span>ό╕ΖίΞΟίνπίφοόικίΠ▓ώοΗΎ╝ΝήΑΛό╕ΖίΞΟίνπίφοίδ╛ίΠΝ╙ΑΜΎ╝Νό╕ΖίΞΟίνπίφοίΘ║ύΚΙ╜C?019≥q?όεΙύυυϊ╕ΑύΚΙΎ╝Ν103βί?/span>

έΣ?/span>╛~ΨϋΑΖΎ╝ΝήΑΛύπΣίφούιΦ╜I╢ύγΕϋ╖Δϋ┐δήΑΜΎ╝ΝόΨ░ό╕ΖίΞΟύ╝ΨίπΦϊ╝γίQΝήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗όΛξήΑΜΎ╝Ν1959≥q┤ύυυ2όεθΎ╝Ν16έΑ?7βί?/span>

έΣ?/span>╛~ΨϋΑΖΎ╝ΝήΑ?00ίΠΎLθ│ύΒ░ύΔπ╛_αίεθό░┤όΔΦήΑΜΎ╝ΝόΨ░ό╕ΖίΞΟύ╝ΨίπΦϊ╝γίQΝήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗ίΙΛήΑΜΎ╝Ν1960≥q┤ύυυ1όε?/span>

έΣ?/span>όΨ░ό╕ΖίΞΟύ╝ΨίπΦϊ╝γίQΝήΑΛό╕ΖίΞΟύΦ╗όΛξήΑΜΎ╝Ν1959≥q┤ύυυ2όεθΎ╝Νηχ?

έΣ?/span>ήΑΛό╕ΖίΞΟίνπίφοίνπϊ║Μϋχ░ήΑΜΎ╝Νό╕ΖίΞΟίνπίφοίΘ║ύΚΙ╜C╛Ύ╝ΝήΑΛό╕ΖίΞΟίνπίφοϊ╕ΑύβΣ╓╣┤ήΑ?/span>

έΣ?/span>ί╗║ύπΣώβλί╕ΓόΦ┐ί╖ξ╜EΜύιΦ╜I╢όΚΑήΑΒό╕ΖίΞΟίνπίφού╗βόΟΤό░┤όΧβύιΦίχνΎ╝ΝίΠΓίΛιϋΑΖόεΚώβ╢ϋΣΗόξΩ≈ΑΒώκ╛ίνΠίμ░ήΑΒϋχ╕ό│╜ύ╛Ο╜{ΚΎ╝ΝήΑΛό╕ΖίΞΟίνπίφοίφοόΛξήΑΜύυυ6ίΞΎLυυ2όεθΎ╝Ν1959≥q?όεΙΎ╝Ν97έΑ?13βί?/span>

έΣ?/span>ό╕ΖίΞΟίνπίφο╛lβόΟΤό░┤όΧβύιΦίχνίQΝόΚπ╜WΦώβ╢ϋΣΗόξ╖ίQΝήΑΛό╕ΖίΞΟίνπίφοίφοόΛξήΑΜύυυ6ίΞΎLυυ4όεθΎ╝Ν1959≥q?όεΙΎ╝Ν75έΑ?0βί?/span>